「働けるか不安」「生活のリズムが乱れている」そんな悩みを抱える障がいのある方におすすめなのが「自立訓練(生活訓練)」です。

この記事では、制度の内容をわかりやすく解説しつつ、筆者の実体験も紹介します。

自立訓練(生活訓練)とは?制度の概要をわかりやすく解説

自立訓練(生活訓練)とは、障害のある方が「自分らしい暮らし」を実現するために、日常生活のスキルや社会参加の力を身につける福祉サービスです。

- 食事やお金の管理

- 福祉制度の利用

- 掃除・洗濯などの家事

- 外出・交通機関の利用

- 他者とのコミュニケーション

- 自分の体調や気分のコントロール

制度のポイント

- 対象者

- 中学生以上〜大人(精神・知的・発達・身体障がいなど)

- 目的

- 「自立した生活」や「社会参加」をサポート

- 期間

- 原則2年間(通所・訪問・宿泊型あり)

- 利用料

- 世帯収入に応じて決まる。低所得世帯は無料

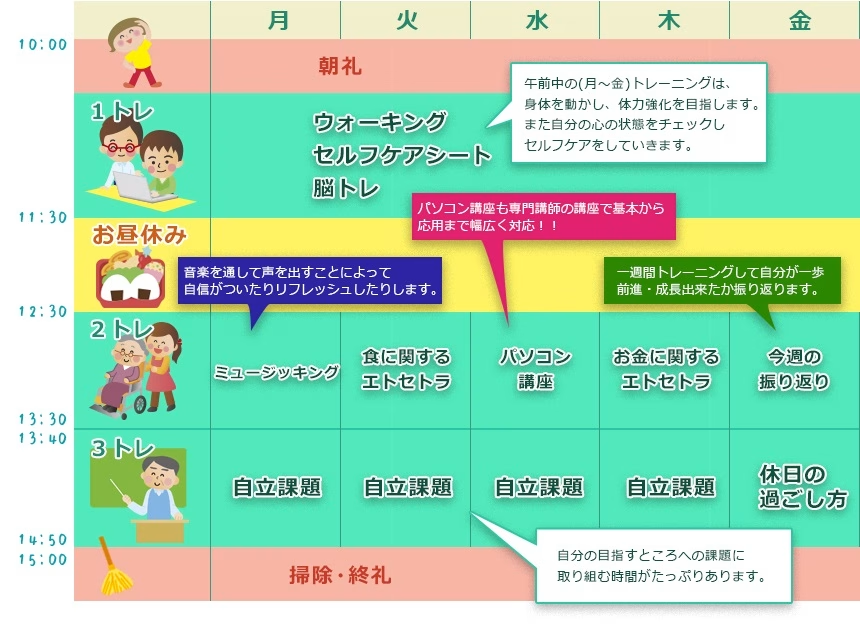

カリキュラム

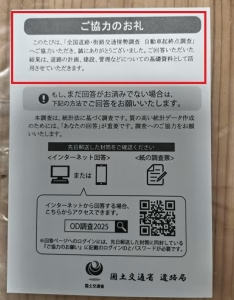

プログラムは手元にないため参照イメージになります。

ひと言で言うなら「自由な学校みたいなところ」です。

テストや宿題がない学校みたいな場所です。参加するのもしないのも自由です。

もちろん、服装も自由。スーツで通う方もいれば、Tシャツにジーパンの方もいます。

私の通っていた施設は10代〜60代と年齢層が幅広く、男女比は7:3ほどでした。

お昼は私はカップラーメンを持っていってました。お弁当を持ってくる方もいれば、近くの飲食店やコンビニで済ます方もいました。

時にはお昼前にプログラムで料理(材料費自腹150円くらい)をするので、それで済ますこともできます。

利用の流れ

問い合わせ

電話・メール・ホームページ等受付

相談・見学

施設やカリキュラムの説明や見学

体験利用

実際に体験入所(おおむね2日程度)してみる

利用申請

市区町村の役場にて利用申請

計画策定

利用のための計画書を作成(施設の方が手伝ってくれます)

利用契約

施設と利用契約をします

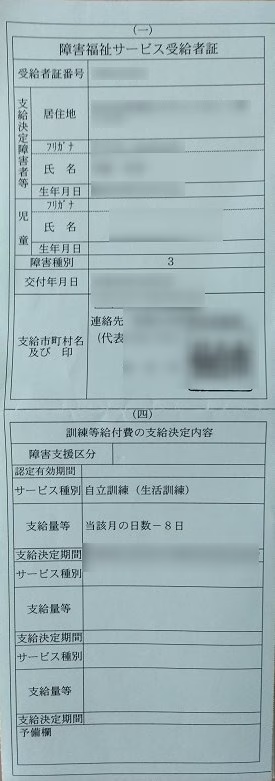

<役所より受給者証が届きます(筆者見本)>

施設選びで「絶対にチェックしたいポイント」

私自身の体験をふまえて、施設選びで重視すべきポイントをまとめました。

「百聞は一見に如かず」ご自身での体験入所は必須だと思います。

- 通いやすさ(交通アクセス)

→ 無理なく通える距離か、駅からのアクセスが良いか確認しましょう。 - プログラムの内容と質

→ 自分の目標(生活スキル・就職・趣味など)に合っているかをチェック。 - スタッフとの相性や雰囲気

→ 体験利用で実際に会話してみると、合う・合わないが見えてきます。 - 利用者の雰囲気

→ 年齢層や人数、活動の活気なども、継続のしやすさに影響します。

放課後等デイサービスとの違いは?

| サービス名 | 対象年齢 | 主な目的・内容 |

|---|---|---|

| 放課後等デイサービス | 小学生~高校生 | 学校後の学習や遊び、生活習慣の支援 |

| 自立訓練(生活訓練) | 中学生以上~大人 | より実践的な生活スキルや社会参加を目指す訓練 |

実録:私が生活訓練を利用して「自分を取り戻す」までの1年半

ここからは、実際に私が自立訓練(生活訓練)を利用した1年半の体験談をご紹介します。

検索や見学からスタートし、少しずつ生活リズムやスキルを取り戻していった過程です。

ステップ1:見学から施設決定まで(~利用開始前)

地元の市役所やインターネットで「地名+自立訓練」で検索し、4施設を見学しました。

- 自治体運営の施設【★★☆☆☆】

- PCが少なく(予約制)、体験入所がないため利用を断念

- 民間A社(検索上位)【★☆☆☆☆】

- 自立訓練ではなく、就労移行支援施設(対象となる福祉支援施設ではなかった)

- 民間B社(検索上位)【★★★☆☆】

- 駅近で便利だがプログラムが少なく、自習スペースがないため見送り

- 民間C社(民間A社で紹介)【★★★★☆】

- プログラム豊富・スタッフ対応◎・少し遠いが決定!

ステップ1.5:体験利用前の心境と準備

正直、見学の予約を取るだけでもかなり勇気がいりました。

人と話すことに自信がなかった私は、「本当に自分にできるのか」と不安でいっぱいでした。

家族とも何度か話し合いをし、「無理そうならやめてもいい」と言ってもらえたことが、背中を押してくれました。

体験利用当日、緊張で前日は眠れず、当日も手汗が止まりませんでした。

でも、スタッフの方が笑顔で迎えてくれたことに救われ、「ここなら大丈夫かもしれない」と思えたのを覚えています。

ステップ2:体験利用と初期の様子(~3か月)

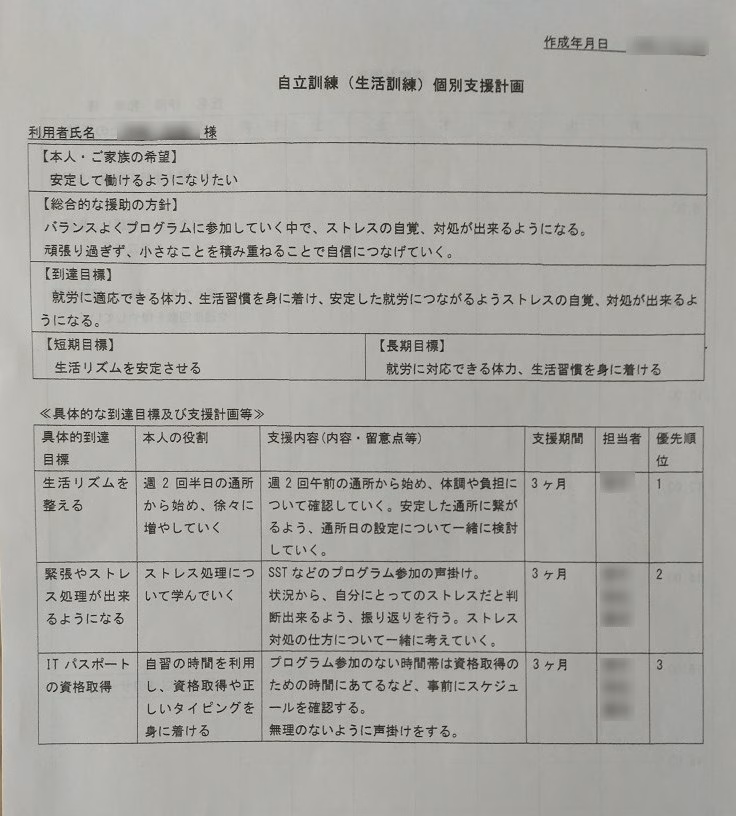

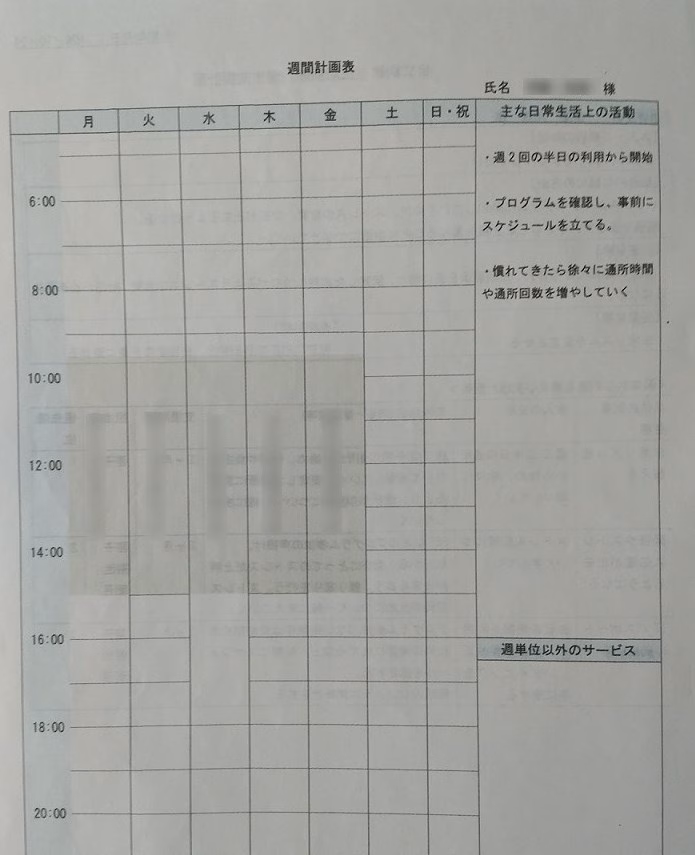

※タップすると拡大できます

- 利用当初は週2回、午前中のみ

- 帰宅後は筋肉痛になるほど緊張

- 様々なプログラムに参加

- PCスキル(Word、Excelなど)

- コミュニケーションプログラム:SST(ソーシャル・スキルズ・トレーニング)

- 運動(ランニングマシン・筋トレグッズスペースが別フロアに完備)

- 資格勉強などのプログラムに参加

- 支援員さんに声をかけてもらい、徐々に緊張がほぐれる

ステップ3:少しずつ前進(4〜6か月)

- 通所回数が週5回に増加

- 午前・午後どちらも参加

- メンバーやスタッフとも打ち解けてきた

- 体調はまだ不安定だったが、だんだんと「通うのが当たり前」に

ステップ4:生活の軸が整う(6か月〜1年)

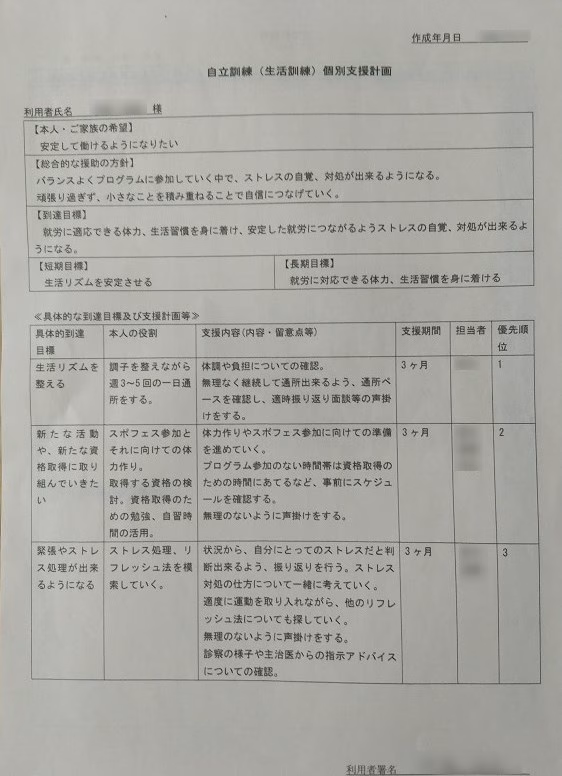

初期に作った個別支援計画書の裏側です

- 土曜も自主通所、生活リズムが安定

- ITパスポート・ウェブデザイン検定の勉強に集中

- フットサル大会、カードゲームなど交流イベントにも積極参加

- 施設のメンバーとラーメン屋にいくことも

通所を続けるうえで工夫したこと

最初のころは通所するだけで精一杯でしたが、次第に「今日はこのプログラムに出よう」と目的を持って通えるようになりました。

お気に入りのノートに日々の記録を書き、週ごとに気分や体調の変化を振り返るのが習慣になりました。

どうしても行きたくない日には、午前だけ行って午後は休むなど、自分のペースを守ることも大切にしました。

ステップ5:自信が芽生えたその先に(1年〜1年半)

2年目に作成した個別支援計画書です。

※タップすると拡大できます

- フルタイム週6日で安定して通所

- 資格も無事合格

- 小さな成功体験が積み重なり、自信と自立心が育つ

- 就労移行支援へのステップアップを決意!

体験を振り返って思うこと

今振り返ると、あのとき「無理かもしれない」と思いながらも一歩踏み出した自分に「よくやった」と言いたいです。自立訓練に通うことで、自分を否定する気持ちが少しずつやわらぎ、人との関わりを前向きにとらえられるようになりました。

もし、この記事を読んでいるあなたが「変わりたいけど不安」と感じているなら、その気持ちごと持って、まずは一度見学に行ってみてください。

きっと何かが変わり始めると思います。

よくある質問:自立訓練ってこんなとき使える?

自立訓練を検討しているあなたへ

「自立訓練を利用するなんて、自分には早いのでは…」と思っている方へ。

私も最初は同じように思っていました。

でも、少し勇気を出して一歩を踏み出してみたら、毎日が変わり始めました。

- 朝決まった時間に起きる

- 人と話す

- 新しいことに挑戦する

こうしたことの積み重ねが、生活と心を整えてくれます。

制度は「特別な人だけのもの」ではなく、今のあなたを支えてくれる仕組みです。

まとめ:自立訓練は「人生を立て直す場」になる

自立訓練(生活訓練)は、ただの「訓練」ではなく、自分を取り戻し、自信をつけて次のステージへ進むための「人生の再スタート地点」です。私のように、生活リズムも心もボロボロだった人でも、少しずつ前を向けるようになります。あなたにも、きっとできる。

この記事が役立ったと感じたら、ぜひX(旧Twitter)でシェア&フォローしていただけると嬉しいです!

当ブログの拡散にもご協力いただければ幸いです。