最近、神田裕子さんの著書『職場の「困った人」をうまく動かす心理術』(三笠書房)が大きな注目を集めています。

発売前からSNSで炎上し、発達障害や精神疾患のある人を「困った人」と分類し、動物のイラストで表現したことが「差別を助長する」と多くの批判が寄せられました。

一方で、Amazonや楽天ブックスの部門ランキングで1位を獲得するなど、売上も伸びています(2025年4月時点)。

今回はこの騒動をきっかけに、「出版差し止め」とは何か、そして本と社会の関係について考えてみましょう。

【出版差し止めとは?】

出版差し止めとは、「この本を出版・販売しないでほしい」と裁判所に申し立て、出版や販売を法的に止めることを指します。

- たとえば、プライバシーの侵害や、虚偽情報による名誉毀損(めいよきそん)が明らかな場合に、出版差し止めの訴えが認められることがあります。

- しかし、日本では憲法21条で「表現の自由」や「知る権利」が強く保障されているため、出版差し止めが認められるケースは非常に限られています。

つまり、「内容が気に入らない」「不快だ」といった理由だけでは、裁判所が出版を止めることはほとんどありません。

【『職場の「困った人」をうまく動かす心理術』で何が起きた?】

この本は、職場での人間関係の悩みをテーマに、6タイプの「困った人」を分類し、それぞれの対応法を紹介しています。

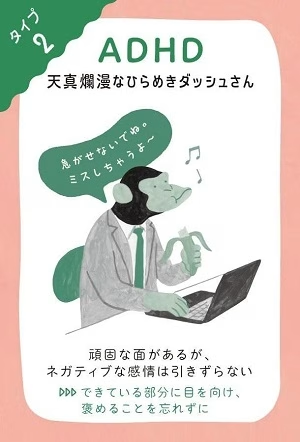

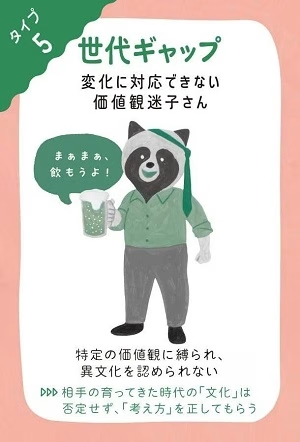

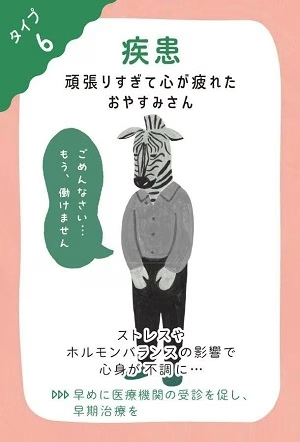

- 発達障がい(ASD、ADHD)や精神疾患、更年期障害などの特徴を「困った人」として分類

- それらを動物のイラストで擬人化して表現

といった内容が、当事者や支援者から「差別や偏見を助長する」と強く批判されました。

出版社側は、「困った人=障がい者ではない」「動物イラストは愛らしさを表現した」と回答し、著者も「差別の意図はなかった」と説明しています。

6つのイラストの詳細はこちら

→『職場の困った人』問題が露呈した出版業界のジレンマと関係者の見解<後編>

【なぜ出版差し止めにはならなかったのか?】

出版差し止めが認められるには、非常に厳しい条件が必要です。

- 明確なプライバシー侵害や虚偽情報による名誉毀損がなければ難しい

- 意見の違いや不快感だけでは出版停止は命じられない

今回も、裁判には至らず、不買運動や抗議活動にとどまりました。

不買になった事例はこちら

→「この本、出していいの?」“困った人”出版騒動から考える、表現の自由とその限界<前編>

【本や表現とどう向き合う?】

この出来事は、「表現の自由」と「誰かを傷つけない配慮」のバランスが重要になっていることを示しています。

- 批判の声を上げた当事者たちは、質問や対話を試みました

- 読者も「どんな立場から書かれた本か」「誰かを傷つけていないか」と考える力が必要

問題を感じたときは、意見交換や正しい情報の共有が大切なのかもしれません。

【まとめ】

- 出版差し止めは、裁判所に出版停止を求める制度ですが、日本では認められるのはごく一部です。

- 『職場の「困った人」をうまく動かす心理術』では、不買運動や抗議はあったものの、出版差し止めには至りませんでした。

- 表現する側も受け取る側も、互いを尊重し、対話を大切にする社会が求められています。

この記事が良いと思ったら、X(旧Twitter)をフォローしてください。

また当ブログを拡散していただければ幸いです。

参考データ

- 『職場の「困った人」をうまく動かす心理術』は2025年4月24日発売、価格1,980円(税込)、Amazon部門1位(2025年4月時点)

- 出版差し止めの認容件数は年間数件程度(2022年司法統計より)