最近、とある本の表現が「差別的ではないか」とSNSで話題になりました。

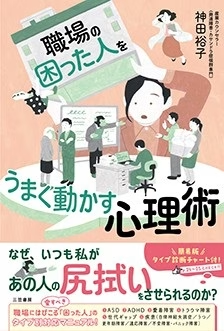

神田裕子著「職場の「困った人」をうまく動かす心理術」である。

書籍のタイトルに使われた「困った人」という言葉に、「発達障害の人をバカにしているようだ」「ステレオタイプを助長する」といった批判の声が広がったのです。

この本は現在も販売される予定になっていますが、SNSでは「出版差し止めすべきでは?」という意見まで飛び交いました。

では、本が出版できなくなる「出版差し止め」って、どういう時に起こるのでしょうか?

表現の自由との関係は?

今回は、過去の事例をもとに、このテーマをわかりやすく解説します。

出版差し止めってなに?

「出版差し止め」とは、ある本や記事を「出してはいけない」と法律で止めること。

とても珍しいケースですが、以下のような理由で起こることがあります。

1. プライバシーや名誉を守るため

登場人物のプライバシーを暴露したり、名誉を傷つけるような内容の場合、裁判所が出版を止めることがあります。

2. 差別や偏見を広めないため

特定の人や集団に対して差別的な表現があると、社会から批判が集まり、出版社が自主的に出版を取りやめることも。

3. 法律違反や著作権の侵害

他人の作品を無断で使ったり、法律に違反した内容だと、出版差し止めや販売中止になる場合もあります。

実際に出版差し止めが起きた例

ここで、実際に出版差し止めや出版中止が起きた有名な例を見てみましょう。

■ 石に泳ぐ魚事件(2002年)

小説『石に泳ぐ魚』は、作者の知人をモデルにした登場人物が描かれていました。

その知人女性が「プライバシーを侵された」として裁判を起こし、最高裁判所が出版差し止めを命じました。

実在人物をモデルにした場合、本人が傷つく内容だと出版が止められることがある。

■ 北方ジャーナル事件(1986年)

ある人物を「ゴキブリ」などと強く批判した記事を掲載予定だった雑誌に対し、「名誉を著しく傷つける」として出版差し止めが認められました。

たとえ事実でも、言い方が過激で公益性がなければ差し止めになることがある。

■ 田中真紀子長女記事出版差し止め事件(2004年)

政治家・田中真紀子さんの長女について週刊誌が離婚記事を掲載しようとしましたが、「プライバシーの侵害だ」として出版差し止め仮処分が出されました。

有名人の家族でも、個人のプライバシーは守られるべきという考えが反映された判決。

SNS時代の新たな動き

最近では、裁判所の判断を待たずに「世論」が出版の運命を変えることもあります。

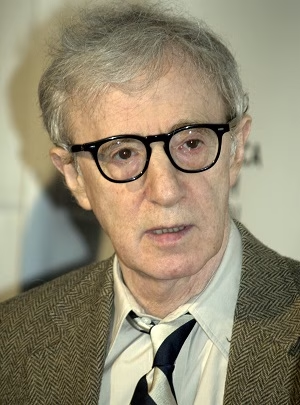

■ ウディ・アレン自伝の出版中止(2020年)

アメリカでは映画監督ウディ・アレンの自伝が、過去の問題行動を理由に出版社内や社会から強い批判を受け、出版中止となりました。

出版前でも「社会の声」が強ければ、内容が見直されたり、中止されたりすることがある。

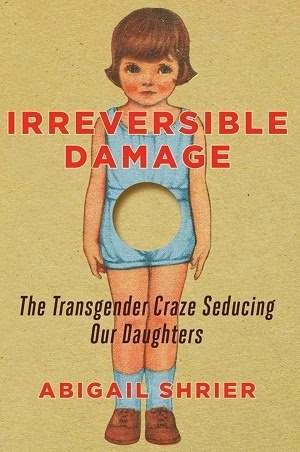

■ KADOKAWAの出版中止(2024年)

トランスジェンダーに関する翻訳書『あの子もトランスジェンダーになった SNSで伝染する性転換ブームの悲劇』です。

この本は、内容やタイトル、キャッチコピーがトランスジェンダー当事者を傷つけ、差別を助長するとの批判がSNSを中心に広がり、最終的に刊行停止となりました。

ネットの声が出版社の判断に大きく影響する時代に。

「表現の自由」ってどこまで守られるの?

日本国憲法では「表現の自由」が保障されています。

これは、どんな意見や考えでも自由に発信できる権利です。

でも、だからといって「誰かを傷つけてもいい」ということではありません。

表現の自由には「限界」もあるのです。

差し止めが認められる条件(判例より)

- 内容が真実でない、または公益性がない

- 被害者に重大で回復困難な損害がある

この2つを満たすと、出版差し止めが認められる可能性があります。

参考:出版差し止めの主な理由

| プライバシー侵害 | 「石に泳ぐ魚」事件、田中真紀子長女記事出版差し止め事件 |

|---|---|

| 名誉毀損 | 北方ジャーナル事件、「日本会議の研究」差し止め事件 |

| 差別的表現 | 2024年KADOKAWA出版中止、ウディ・アレン自伝出版中止 |

| 著作権侵害 | 他人の作品を無断で使用した場合 |

今回の「困った人」騒動をどう見る?

●あなたの周りの「困った人」はどのタイプ?

タイプ1 こだわり強めの過集中さん ≫≫ ASDタイプ

タイプ2 天真爛漫なひらめきダッシュさん ≫≫ ADHDタイプ

タイプ3 愛情不足のかまってさん ≫≫ 愛着障害タイプ

タイプ4 心に傷を抱えた敏感さん ≫≫ トラウマ障害タイプ

タイプ5 変化に対応できない価値観迷子さん ≫≫ 世代ギャップタイプ

タイプ6 頑張りすぎて心が疲れたおやすみさん ≫≫ 疾患タイプ

《 タイプがわかれば対策できる! 》

著者の詳細はこちら

書籍では、発達障がい者や精神疾患がある人をナマケモノやサルに分類している。イラストレーターは「働く人物キャラクターを描いていたが、動物に置き換えるよう指示が入った」という。

「障害者を動物扱い」「差別助長」物議の新刊、イラストレーターが謝罪「深くお詫び」当初案は人間キャラ→動物に置き換える指示で描き直し – ライブドアニュース

本稿執筆辞典で、今回の本はいまのところ差し止めにはなっていませんが、社会の中には「発達障害=困った人」という誤解や偏見に傷ついてきた人がいます。

そのため、「この表現はどうなの?」という声があがったのです。

たとえ法律に違反していなくても、読者の心を傷つけたり、不快にさせたりする表現が問題になる時代です。

だからこそ、書く側も読む側も「言葉の力」を意識する必要があります。

- 文化権としての「表現の自由」と出版差し止め-小説「石に泳ぐ魚」出版差し止めを事例として 中村美帆 NAKAMURA Miho(東京大学大学院人文社会系研究科)

- 15 万部が販売済みの書籍『日本会議の研究』に対する出版差止め事件

- 田中真紀子長女記事出版差し止め事件とは – わかりやすく解説 Weblio辞書

- Listening:<日本会議本>仮処分決定 差し止め要件緩和、出版界が懸念 | 毎日新聞

- ウディ・アレンの自伝、出版中止に ─ 出版社社員らが抗議活動、巨匠スティーヴン・キングは独自の見解 | THE RIVER

- カドカワ本発売中止も…LGBTQ炎上論争の現在地 2023年の議論から展望する、日本の性的マイノリティ受容性 | リーダーシップ・教養・資格・スキル | 東洋経済オンライン

- 出版が差し止めになるケースと注意点 マーケティング出版

- 神田裕子著『職場の「困った人」をうまく動かす心理術』について | 三笠書房

本当にこの本、出していいの?

本やニュース、SNSの投稿には、大きな力があります。

この2つのバランスが、これからの社会でとても大切になってきます。

では、この問題を通して浮かび上がる、出版業界全体の課題とは何なのでしょうか?

著者・出版社・イラストレーターの発言や、出版文化を守りたい業界側のジレンマとは?

後編では「関係者の見解」や「出版現場の葛藤」にフォーカスして掘り下げます。

【後編はこちら】

【イラストレーター編はこちら】

この記事が良いと思ったら、X(旧Twitter)をフォローしてください。

また当ブログを拡散していただければ幸いです。