1. 障がい者にも定期券の割引制度あり

通勤や通学で公共交通機関を利用する障がい者の方には、特別な割引定期券制度が用意されています。

「障がい者割引定期券」は、JR・私鉄・地下鉄・バスなど幅広い交通機関で利用でき、経済的な負担を大きく軽減してくれます。

毎月数千円〜1万円以上も交通費が安くなる制度、活用しない手はありません。

しかし、申請方法や対象条件はやや複雑で、「どんな手帳が必要?」「どの窓口で発行できる?」「介護者も割引になる?」など、疑問を持つ方も多いはず。

本記事では、2025年最新版の情報をもとに、障がい者向け定期券の割引制度を学生・社会人別に徹底整理します。

迷ったときの保存版ガイドとして、ぜひご活用ください。

2. 【前提知識】障がい者割引の基礎

対象となる障がい者手帳

障がい者割引定期券の対象となるのは、原則として以下のいずれかの手帳を持つ方です。

- 身体障がい者手帳

- 療育手帳(知的障がい者向け)

- 精神障がい者保健福祉手帳

※一部自治体や交通事業者によっては、対応する手帳や等級が異なる場合があります。事前にご確認ください。

割引の原則

- 本人+介護者1名まで割引対象

- 介護者も同一経路・同一期間であれば割引定期券を購入できます。

- 介護者割引の有無や条件は路線・事業者によって異なるため、必ず事前に確認しましょう。

通勤/通学で適用ルールが異なる

- 通学定期

- 学生証明が必要。学校の種類や認可状況によっては対象外の場合も。

- 通勤定期

- 就業証明や社員証が必要。就業形態による制限はほぼありません。

3. 障がい者の学生が使える通学定期の割引制度【通学定期券まとめ】

障がいのある学生も、通学のための定期券で「障がい者割引」を利用できます。

対象校や手続き方法をしっかり押さえましょう。

対象となる学校

- 特別支援学校(小・中・高等部)

- 高等学校(全日制・定時制・通信制)

- 大学・短大・専門学校

- 各種学校(認可校に限る)

利用条件

- 通学先の学校が「認可対象校」であること

- 障がい者手帳の所持

- 通学証明書の提出(学校から発行)

割引内容

- 運賃が小児運賃の50%(大人運賃の半額)

- 例:JR、私鉄、地下鉄、バスなど

- 本人+介護者1名まで割引適用

- 通学経路が同一の場合に限る

手続き方法

- 学校で「通学証明書」を発行してもらう

- 障がい者手帳とともに、定期券窓口で申請

- 介護者の割引も希望する場合は、同時に申請

📝 補足

- 知的・精神障がいの学生も対象

路線や事業者によっては、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳でも割引が適用されます。

詳細は各交通事業者の公式案内をご確認ください。

4. 【通勤定期】社会人向けの障がい者割引

就業中の障がい者も、通勤定期券で割引を受けられます。働く方の毎日の負担を大きく減らす制度です。

利用者

- 就業中の障がい者本人

- 介護者(同一経路・同一期間で通勤する場合)

割引内容

- 小児運賃の50%(大人運賃の半額)

- 片道・往復ともに割引対象

- 本人+介護者1名まで割引適用

通勤定期券での対応

- 原則として「有人窓口」での発行が必要

- ネットやモバイルでの発行は不可(2025年6月現在)

- ミライロID(デジタル障がい者手帳アプリ)での本人確認は可だが、発行されるのは紙の定期券

▼▼こちらの記事もチェックしてね▼▼

5. 【ICカード別】障がい者定期券の発行対応状況

主要ICカードでの障がい者割引定期券発行状況をまとめました(2025年6月時点)。

✅ 表①:割引定期券発行

| ICカード | 割引定期券発行 | モバイル対応 |

|---|---|---|

| Suica | ○(窓口のみ) | × |

| PASMO | ○(窓口のみ) | × |

| ICOCA | ○(窓口のみ) | × |

| SUGOCA | ○(窓口のみ) | × |

| TOICA | ○(窓口のみ) | × |

| nimoca | ○(窓口のみ) | × |

✅ 表②:介護者同時発行・備考

| ICカード | 介護者同時発行 | 備考 |

|---|---|---|

| Suica | ○ | ミライロID提示可 |

| PASMO | ○ | 路線によって条件異なる |

| ICOCA | ○ | JR西日本 |

| SUGOCA | ○ | JR九州 |

| TOICA | ○ | JR東海 |

| nimoca | ○ | 西日本鉄道など |

- すべて「有人窓口」での紙定期券発行が必要です。

- モバイルSuicaやモバイルPASMOなど、スマホアプリでの障がい者割引定期券発行は現時点で未対応です。

6. 障がい者割引定期券の申請方法と必要書類【Suica対応例あり】

障がい者割引定期券の申請は、以下の手順で行います。

必要な持ち物

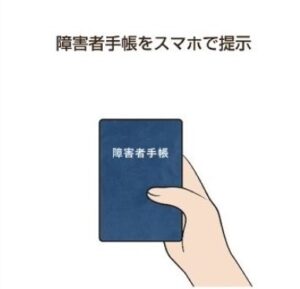

- 障がい者手帳(原本)

- 通学の場合:通学証明書(学校発行)

- 通勤の場合:社員証や就業証明書(必要な場合のみ)

- 介護者も割引を希望する場合:介護者の本人確認書類

申請できる窓口

- 【JR】みどりの窓口

- 【私鉄・地下鉄】定期券売り場

- 【バス】営業所や窓口

申請の流れ(Suica例)

- 必要書類を持参し、みどりの窓口へ

- 「障がい者割引定期券を作りたい」と伝える

- 書類確認後、定期券の発行手続き

- その場で紙の定期券を受け取る

※ミライロID(デジタル手帳)での本人確認も可能ですが、紙の手帳も念のため持参しましょう。

▼▼ミライロIDの簡単登録▼▼

7. よくあるQ&A

8. まとめ

障がい者向け定期券の割引制度は、学生・社会人ともに広く利用できます。

本人だけでなく、介護者も割引対象となるなど、通学・通勤の負担軽減に大きく役立つ制度です。

- 発行は原則「有人窓口」での紙定期券

- モバイル化・デジタル化は今後に期待(現時点では未対応)

- 対象手帳や申請書類、介護者の条件は事前に公式サイトや窓口で要確認

障がい者割引定期券を賢く活用して、毎日の移動をもっと快適・お得にしましょう。

紙の手帳があれば、スマホが苦手な方でもその場で発行OK。今すぐ駅で手続きしましょう。

今後の制度アップデートにも注目しつつ、最新情報は各交通事業者の公式ページやミライロID公式サイトでご確認ください。

▼ 公式リンク・参考情報

この記事が、障がい者割引定期券の疑問解消とスムーズな申請の一助となれば幸いです!

📢【シェア歓迎】この記事が役立ったら、ぜひSNSで広めてください!

また当ブログを拡散していただければ幸いです。

▼▼▼こちらの記事もチェックしてね▼▼▼