Windows11にアップデートしたあと、「動作が重い」「アプリの起動が遅い」「ファンが常に回っている」などのトラブルに悩む人は少なくありません。

特に、公式要件を満たしていない「非対応PC」では、動作が不安定になりやすく、体感的なパフォーマンス低下を感じるケースが多くなります。

この記事では、パソコン初心者でもできるように、専門用語を使わずにWindows11を軽くする方法を10個紹介します。

設定を変えるだけで、体感速度が30〜50%改善することもあります。

なぜWindows11にアップデートしたらPCが重くなるのか

Windows11は非対応PCで最適化されていない

Windows11はセキュリティ強化とモダンなUI設計を前提に作られており、対応ハードウェアの条件も厳格です。TPM2.0、Secure Bootなどを必須とする仕様のため、古いCPUやチップセットでは最適化がされていません。

非対応PCでは、処理命令が効率的に通らず、結果として動作の遅延や強制停止が発生しやすくなります。

メモリやCPU使用量が増えている

Windows11ではUIの透明効果やアニメーション、ウィジェットなど新機能が追加されました。

これらは見た目は洗練されていますが、裏側ではCPUとメモリを消費します。

メモリ8GB以下の環境では、同時に複数アプリを開くだけで動作が重くなることがあります。

ドライバーやBIOSが未対応の場合も

古いPCでは、Windows11に完全対応したドライバーやBIOSが提供されていないこともあります。

特にグラフィック系やチップセット系の古いドライバーでは、描画の遅延やスタンバイ復帰の不具合が報告されています。これが「なんとなく遅い」原因になることも多いです。

アップデート直後に重くなる主な原因

バックグラウンドで初期設定・インデックス作成中

アップデート直後は、Windowsがファイルの再構築・インデックス作成・クラウド同期など内部処理を自動で実行しています。

CPU使用率やディスクアクセスが高止まりしやすく、一時的に動作が不安定になります。

この状態は多くのPCで発生しますが、数時間から数日で落ち着くことがほとんどです。

不要なスタートアップアプリの増加

新しいWindowsでは、初期設定でスタートアップに登録されるアプリが増える傾向があります。

常に裏で起動し続けるアプリが増えれば、起動時間も延びます。

とくにセキュリティ系ユーティリティやクラウド同期ソフトの重複インストールにも注意が必要です。

Windows UpdateやOneDriveの自動同期

アップデート直後は、過去データの再同期や更新プログラムの再ダウンロードが走ります。

これがネットワーク帯域とストレージを圧迫し、体感的に「何をするにも遅い」状態を引き起こします。

Windows11を軽くするおすすめ設定・対処法

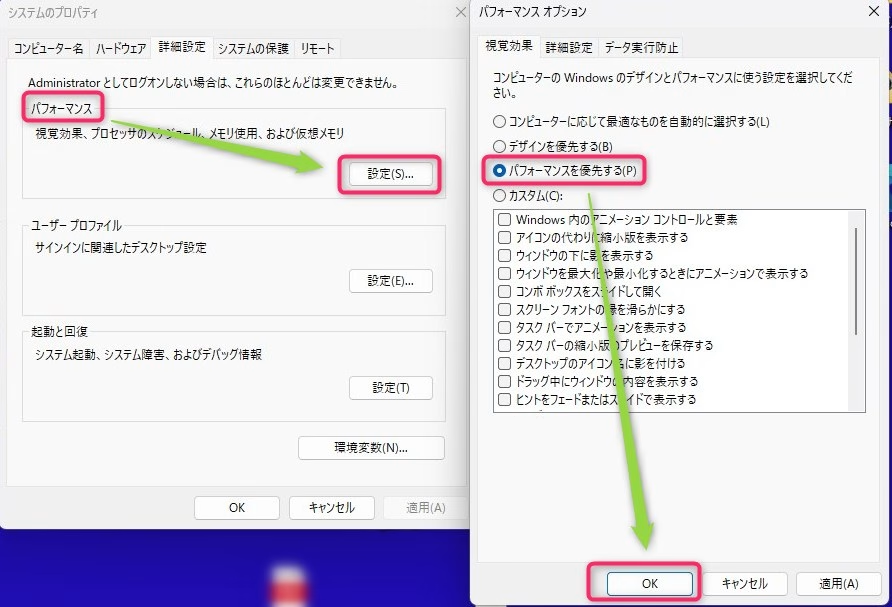

① 視覚効果をオフにしてパフォーマンス優先に

Windows11の美しい見た目はリソースを使います。

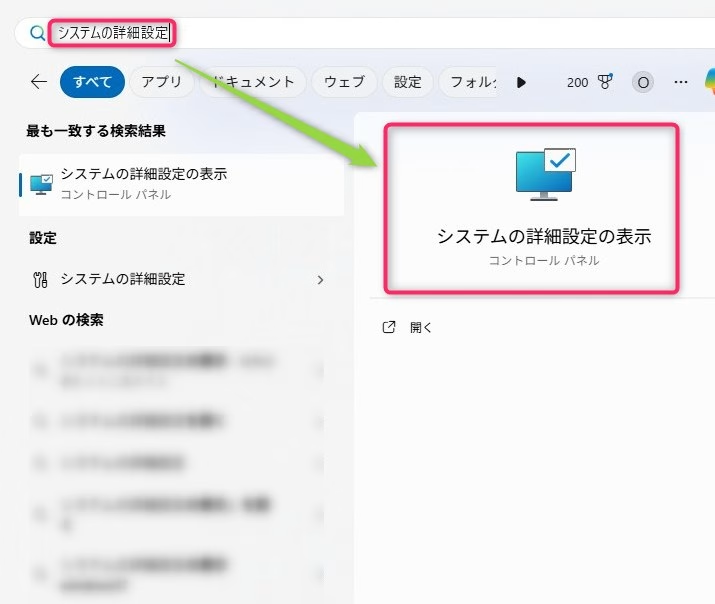

スタートメニュー検索から「システムの詳細設定」を開きます。

「パフォーマンス → 視覚効果 → パフォーマンスを優先する」に設定。不要なアニメーションや透明効果をカットすると、体感速度が向上します。

✅ 初心者向けポイント: 難しい設定変更ではなく、チェックを1つ外すだけでOK。

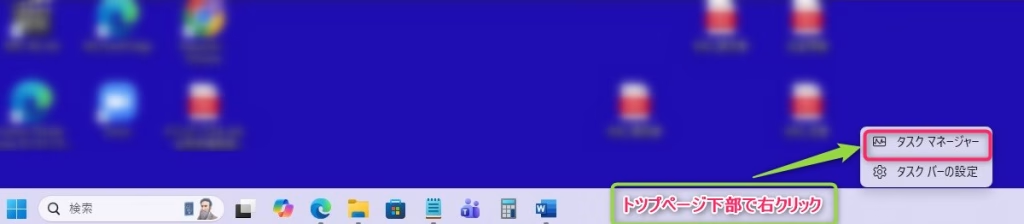

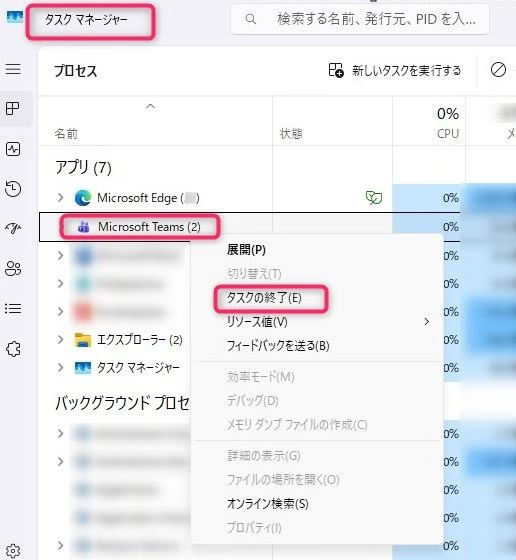

② スタートアップアプリを整理

タスクマネージャーを起動し、「スタートアップアプリ」タブを確認。

起動時に必要ないアプリ(チャット、メッセージ系、クラウド同期など)は無効化します。

「右クリック→無効にする」

とくに「自動更新ソフト」や「プリンタユーティリティ」は、必要時のみ起動すれば十分です。

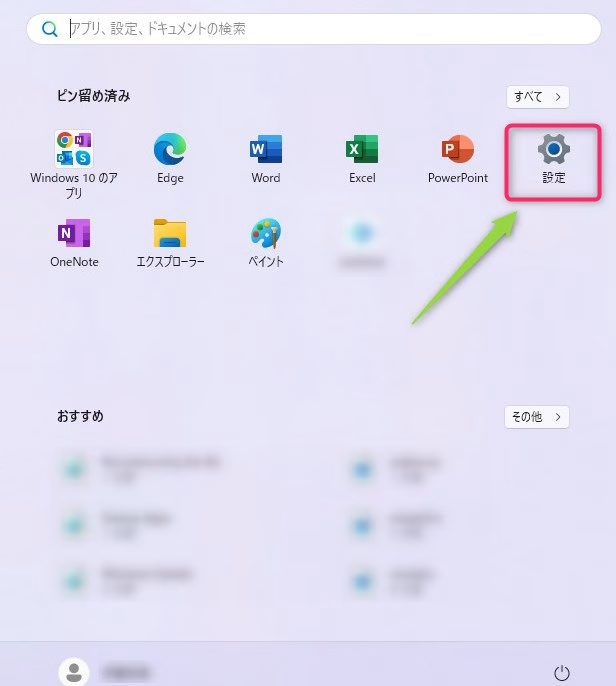

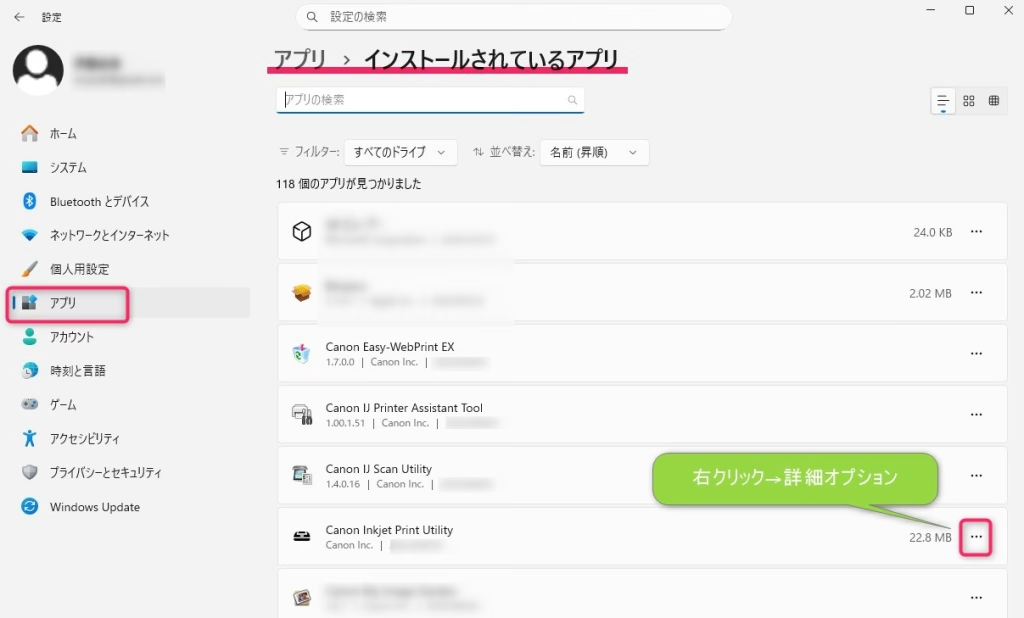

③ アプリのバックグラウンド動作を制限

Windows11では従来の「バックグラウンドアプリ」設定項目が「アプリごとの電力最適化」に変わりました。

設定手順は次の通りです。

「設定 → アプリ → インストール済みアプリ → 対象アプリを選択 → 詳細オプション → バックグラウンドアプリの許可」から、アプリごとに「常にオフ」に設定します。

使用頻度が低いアプリのバックグラウンド動作を抑えることで、CPUとメモリの負荷を軽減できます。

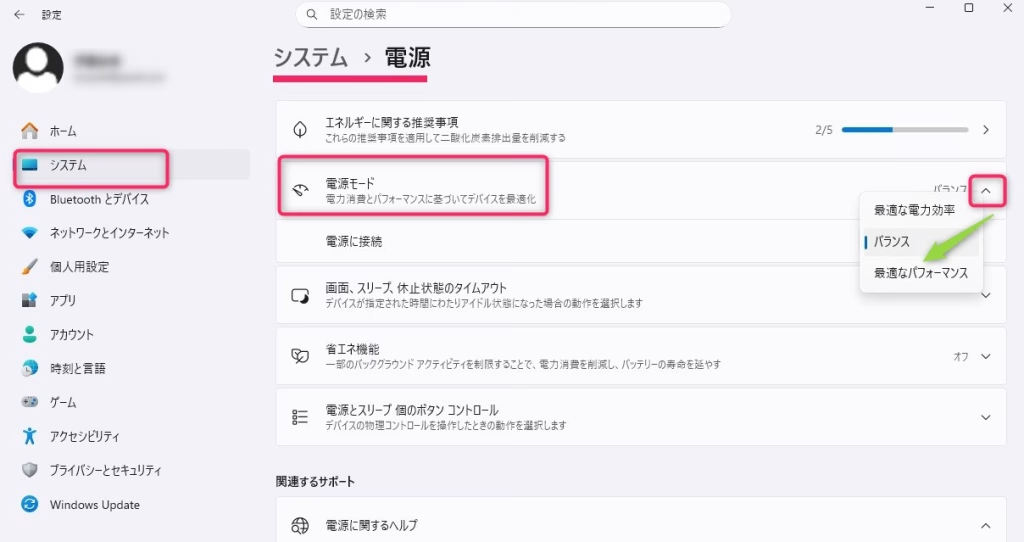

④ 電源設定を「最適なパフォーマンス」に変更

省電力モードだとCPUのクロック制御が制限されるため、処理速度が絞られます。

「設定 → システム → 電源とバッテリー → 電源モード」を「最適なパフォーマンス」に切り替えることで、全体的に動作がスムーズになります。ノートPCではACアダプタ接続時のみ適用がおすすめです。

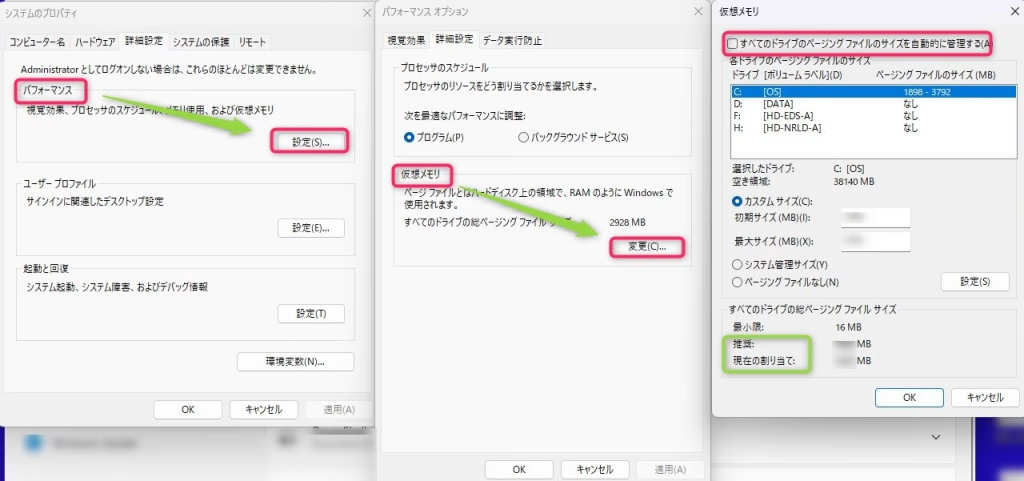

⑤ 仮想メモリ設定を見直す

実装メモリが少ないPCでは、仮想メモリ設定を調整することで安定させられます。

✅ 解説:仮想メモリとは

仮想メモリとは、物理メモリ(RAM)が足りないときに、HDDやSSDの一部をメモリ代わりに使う仕組みです。

ただし、HDDの場合はアクセスが遅いため、設定を最適化することで体感速度を少しでも改善できます。

「システムの詳細設定 → パフォーマンス → 詳細設定 → 仮想メモリの変更」で、自動設定を外し、システムドライブ以外のドライブに1.5〜2倍程度の仮想メモリを割り当てましょう。

SSDの場合はアクセス速度が速いため、仮想メモリを割り当てても体感的な遅延は少なく、安定化に効果的です。

✅ 初心者向け設定手順

- スタートメニューで「詳細設定」と検索

→ 「システムの詳細設定」をクリック。 - 「詳細設定」タブ → パフォーマンス欄の「設定」を開く。

- 「詳細設定」タブ → 仮想メモリ欄の「変更」をクリック。

- 「すべてのドライブのページングファイルサイズを自動的に管理する」のチェックを外す。

- システムドライブ(C:)以外のドライブを選択

例:D: ドライブ(SSDやHDDのデータ用ドライブ) - 「カスタムサイズ」にチェックを入れ、

- 初期サイズ(MB):実装RAM容量 × 1.5倍

- 最大サイズ(MB):実装RAM容量 × 2倍

と入力。

例:メモリ8GB(=8192MB)の場合

→ 初期サイズ:12288、最大サイズ:16384 - 「設定」→「OK」で保存し、PCを再起動。

💡 初心者向け解説:仮想メモリの設定例

たとえばメモリ8GBのPCなら、「Dドライブ」に初期サイズ12288MB、最大16384MBと設定すると効果的です。

SSDを使っている場合は応答が速いため、仮想メモリをSSD側に割り当てるのがおすすめです。

HDDしかない場合でも、Cドライブ以外に分けることで断片化を減らし、動作が安定します。

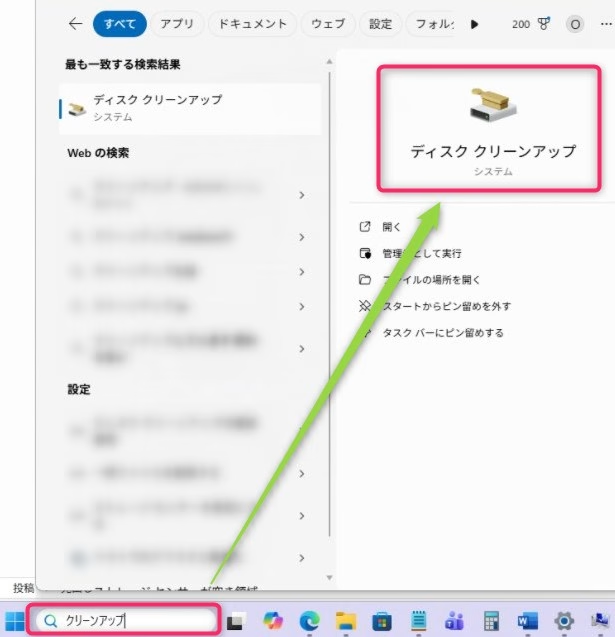

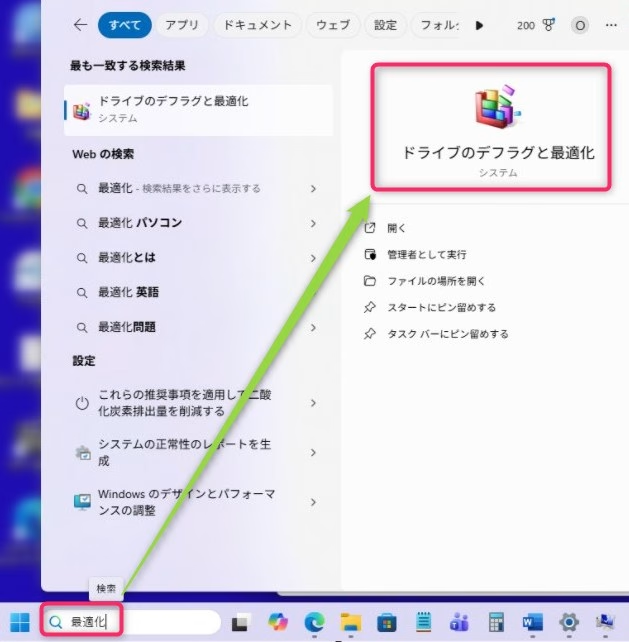

⑥ ディスクのクリーンアップ・最適化(デフラグ)

不要な一時ファイル、古い更新データ、キャッシュを削除してドライブ空き容量を確保します。

「ストレージセンサー」や「ディスクのクリーンアップ」を活用し、月1で定期メンテナンスを行うと、HDD/SSDの速度が安定します。HDD使用の場合、「ドライブの最適化」も有効です。

⑦ 最新のドライバー・BIOSに更新

サポートページで最新のドライバーとBIOSを確認しましょう。古いドライバーでは互換性不具合が発生しやすく、更新するだけで動作が安定します。特にグラフィックドライバーとチップセットドライバーの更新は効果が大きいです。

⑧ メモリ増設・SSD換装などハード改善

根本的に軽くしたい場合はハードウェア強化が最も確実です。

メモリ8GBから16GBへ増設、HDDをSSDに換装するだけで別物のように速くなります。特にSSD換装は費用対効果が高く、初心者にもおすすめの改善方法です。

メモリを探すなら👇安くて種類が豊富!

SSDの交換は👇ドライバー1本でやり方も掲載!

⑨ 検索インデックスの最適化

Windowsの「検索インデックス」は便利ですが、常にディスクをスキャンしているためCPU使用率が上がることがあります。

「設定 → プライバシーとセキュリティ → Windows検索」で「クラシック」と「拡張」のモードを確認し、対象フォルダを必要最低限に絞り込みましょう。

検索速度よりも全体の軽快さを優先したい人に効果的です。

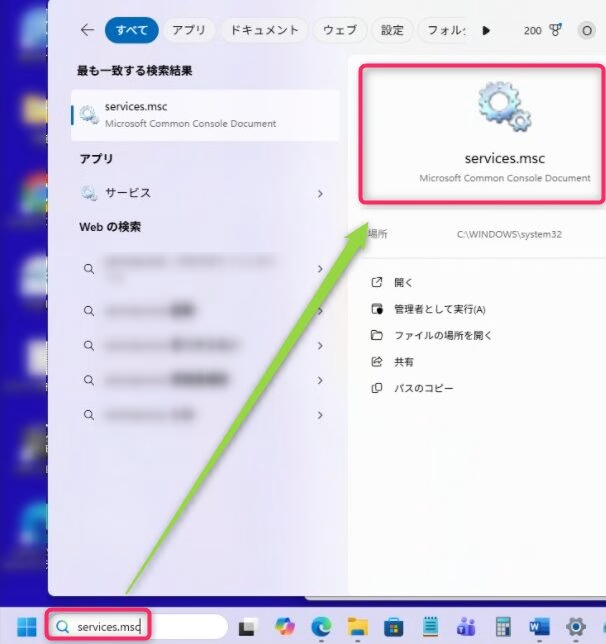

⑩ 不要なサービスの無効化(上級者向け)

Windowsには常時動作するサービスが多数存在します。その中には一部不要なものもあります。

「サービス(services.msc)」を開いて、使用していない機能(例:Print Spooler、Bluetooth Serviceなど)を無効化するとリソースが節約できます。

ただし、誤って重要なサービスを停止するとWindowsが起動しなくなるリスクもあるため、慎重に行いましょう。

✅ 上級者向け: 間違えると動作に影響するため、初心者はスキップ推奨。

非対応PCでの注意点と安定化のコツ

TPMやSecure Bootを無効化して導入した影響

非対応PCでは、TPMやSecure Bootが無効なままWindows11を導入することが多いです。

この状態ではセキュリティ保護が一部制限され、更新エラーや暗号化動作不良の原因となる場合があります。

※有効化後にWindowsが起動しない場合は、設定を戻すかBIOSを初期化することで復旧できます。

✅ 有効化の基本手順(初心者向け)

- PCの電源を入れ直して、起動直後に「Delete」または「F2」キーを連打。

→ BIOS(またはUEFI設定)画面を開く。 - 「Security」または「Advanced」タブを探す。

- 「TPM」または「Security Device Support」を「Enabled」に変更。

※メーカーによって名称が異なります(例:Intelでは「PTT」、AMDでは「fTPM」) - 「Boot」タブへ移動し、「Secure Boot」を「Enabled」に設定。

- 変更を保存して再起動(通常「F10」キーで保存)。

⚠️ 注意点

- 古いPCでは、TPMチップが搭載されていないこともあります。

その場合はBIOSで項目自体が表示されません。 - 有効化後にWindowsが起動しない場合は、「レガシーブート → UEFIブート」設定を見直してください。

Microsoftのサポート外のためアップデート時に不具合が出やすい

非対応PCは公式サポートの対象外です。

主要アップデートのたびに「互換性エラー」や「インストールが進まない」などの現象が報告されています。

システムバックアップを取ってから更新するのが安全です。

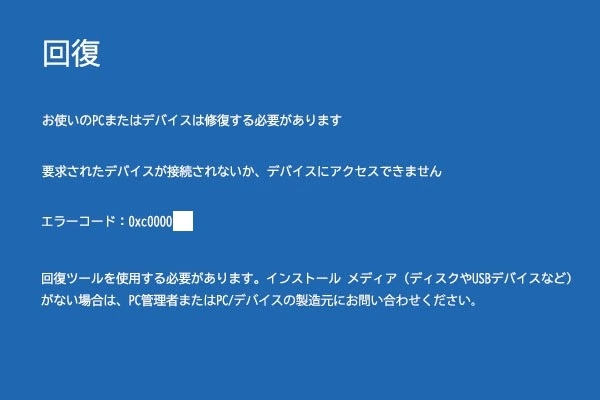

大型アップデートで起動不能になるリスクも

特に非対応デバイスでは、Windows11の大型アップデートによってブートエラーやブラックスクリーンが発生することがあります。非対応機種では正規サポートがないため、システム修復が難しくなる可能性があり、事前バックアップは必須です。

安定性を優先するならWindows10に戻す選択も

古いハードウェアで安定動作を求めるなら、Windows10の利用も検討に値します。2025年10月までセキュリティ更新が提供されるため、安全に運用可能です。

💡 初心者向け:Windows10に戻す方法

アップデートから10日以内なら、「設定 → システム → 回復」から簡単に戻せます。

10日を過ぎている場合は、Microsoft公式ツールを使ったクリーンインストールが必要です。

データを守りたい場合は、外付けドライブやクラウドにバックアップを取ってから行いましょう。

✅ 条件

- アップデートから 10日以内 であれば、「Windows 10 に戻す」機能が使えます。

- 10日を過ぎた場合はクリーンインストール(再インストール)が必要。

✅ 手順:10日以内の場合

- スタートメニュー → 「設定」 → 「システム」 → 「回復」

- 「回復オプション」にある「前のバージョンのWindowsに戻す」をクリック。

- 理由を選択 → 「次へ」→ 指示に従って進める。

- 再起動後、自動的にWindows10へ戻ります。

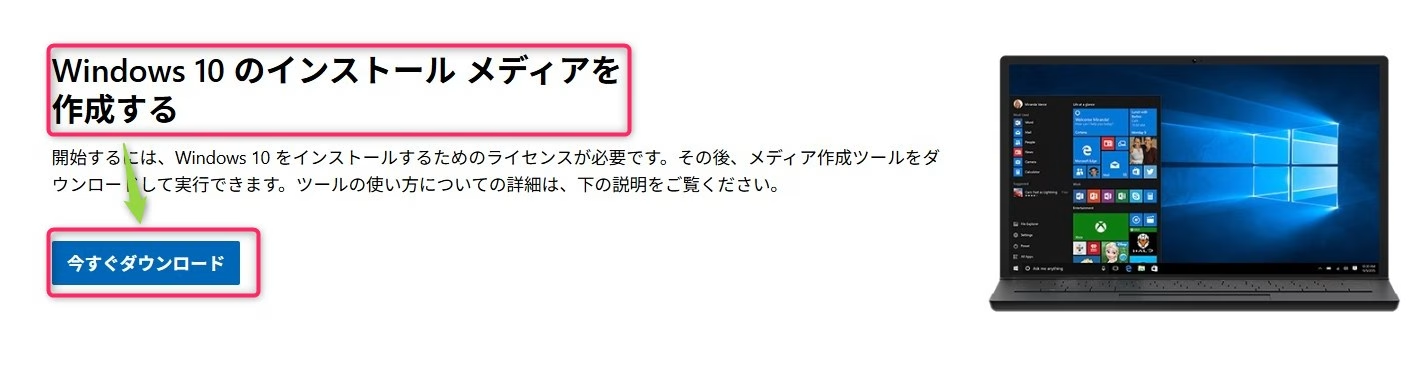

✅ 手順:10日を過ぎた場合(クリーンインストール)

- Microsoft公式サイトからWindows10のメディア作成ツールをダウンロード。

→ https://www.microsoft.com/software-download/windows10 - USBメモリ(8GB以上)を用意し、「インストールメディアを作成」。

- USBから起動し、画面に従ってWindows10をインストール。

(事前にデータバックアップ必須)

Windows11を快適に使うためのチェックリスト

- 常駐ソフトを定期的に確認する

- ウイルス対策を軽量モードに設定

- 月1でストレージクリーンアップを実施

- Windows Updateを手動で管理

- テーマをシンプルなモードに変更

- タスクバー効果を無効化

- OneDrive同期を必要最小限に

- 検索インデックス対象を限定

- ダウンロードフォルダを定期整理

これらを継続して行うことで、非対応PCでもWindows11を実用レベルで快適に動かせます。

まとめ|非対応PCでも快適にWindows11を使うコツ

最新機能を無理に使うより、安定動作を重視する姿勢が重要です。

設定の最適化と軽量化を丁寧に行えば、非対応PCでも十分に快適なWindows11環境を構築できます。

視覚効果オフ、スタートアップ削減、検索インデックス最適化、そしてSSD換装。

これらを組み合わせることで「重いWindows11」を「軽快なWindows11」へ生まれ変わらせることができます。

▼▼関連記事はこちら▼▼

👉JEMTC譲渡会に参加してみた|中古PCの評判・価格・詐欺疑惑をガチ検証

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3e93becf.1edd475e.3e93bed0.c547b674/?me_id=1320091&item_id=10004353&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fspd-shop%2Fcabinet%2Fssd%2Fimgrc0129343868.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/402c472f.fde23a38.402c4731.b8c4f5e2/?me_id=1239152&item_id=10217770&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpckujira%2Fcabinet%2Fad7%2F2002-1-0116.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)