就学時健診で「発達の面で気になる」と言われると、多くの保護者が不安を感じます。

しかし、就学時健診は発達障がいの診断の場ではなく、支援や配慮の必要性を確認する場です。

たとえグレーゾーンと指摘されても、入学が制限されることはなく、支援を受けながら安心して学校生活をスタートできます。

この記事では、健診の目的から対応の流れ、相談先までをわかりやすく解説します。

就学時健診で発達面をチェックする目的

学校生活での困難を未然に把握

就学時健診では、子どもが小学校生活で困らないよう、事前に発達面の状態を確認します。

- 授業中に集中できるか

- 集団行動に適応できるか

- 言葉やコミュニケーションの発達に遅れがないか

ここでの確認は「問題探し」ではなく、困りごとを早めに見つけて支援の準備を整えるためです。

教育的視点での支援確認

就学時健診は医療的診断を行う場ではありません。

教育的視点から「学習や日常生活でどんな配慮が必要か」を見極め、早めに支援方針を整えることで入学後のトラブルやストレスを軽減できます。

「発達障がいかも」と言われるケース

よくある指摘例

- 指示を理解して行動に移すまでに時間がかかる

- 集団行動や順番を守るのが難しい

- 言葉や会話の発達に遅れがある

- 注意散漫で集中が続かない

- 落ち着きがなく動き回る

どの子にも一つや二つは見られる傾向であり、指摘=発達障害とは限りません。

検査での観察ポイント

- 会話や質問を理解して答えられるか

- 集中力や記憶力の持続時間

- 課題にどのように取り組むか

- 指示に従って行動できるか

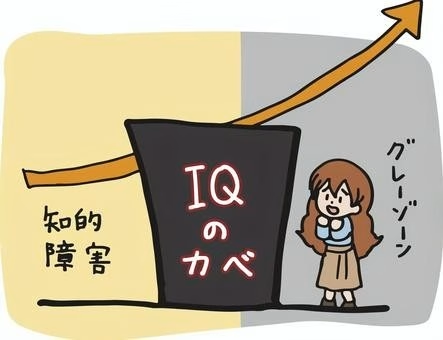

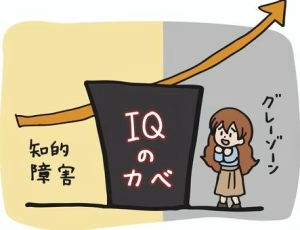

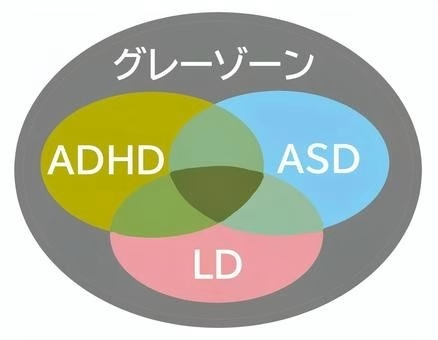

「グレーゾーン」とは?

診断がつかないけれど困りごとがある状態

診断基準には当てはまらないが、日常生活や学習で困難が見られる状態です。

成長とともに改善するケースも

生活環境や成長に伴い、自然と苦手が軽減される場合もあります。

「診断名」より「具体的困りごと」に応じた支援が重要

大切なのは診断そのものではなく、その子が何に困っていて、どんな支援が必要かです。

個性に合わせた具体的サポートを中心に考えましょう。

なお、発達障がいにはいくつかの種類があります。

- ADHD(注意欠如・多動症)

- 集中が続かない、落ち着きがないなどの傾向

- ASD(自閉スペクトラム症)

- こだわりが強い、コミュニケーションが苦手などの傾向

- LD(学習障害)

- 読み書きや計算など、特定の学習分野に困難があるケース

これらは診断名であり、すべての子が当てはまるわけではありません。

大切なのは「診断名」よりも、その子が何に困っていて、どんな支援があると安心かを見つけることです。

就学後に起こり得る困難(例)

- 授業中に理解が追いつかず発言が遅れる

- 集団遊びで順番を守るのが難しい

- 興味が分散し学習スピードが周囲と異なる

- 友人関係でトラブルが増え、協調性に課題が見られる

これらは早期の支援で軽減可能であり、学校・家庭・専門機関の連携が重要です。

指摘されたときの対応

教育相談

- 教育委員会の就学相談窓口で支援方針を相談可能

- 保護者の希望をもとに、支援学級や通級指導教室など最適な選択肢を検討

ことばの教室・通級指導教室

- ことばの教室

- 対象

- 言語発達に課題がある子ども

- 支援内容

- 言語・コミュニケーションに特化

- 通う頻度:週数時間

- 対象

- 通級指導教室

- 対象

- 発達全般に課題がある子ども

- 支援内容

- 注意力・社会性・運動・学習支援

- 通う頻度:週数時間

- 対象

医療機関との連携

- 小児科・児童精神科で専門的評価や診断(診断は医師によるもので、保護者の同意のもとで進められます)

- 医療面と教育面を連携させ、長期的な支援計画を作成

家庭でできるサポート

- 短い指示やルールを使った会話練習

- 順番を守る遊びや簡単な集団遊びの機会を増やす

- 健診後や相談前に「聞きたいことリスト」を作成

- 無料相談窓口の活用例

- 北区教育委員会 就学相談 03-XXXX-XXXX

支援を受けても入学は可能

発達の指摘があっても入学は制限されません。

学校は保護者の意向を尊重し、支援体制を整えます。

筆者の体験談

筆者は成人後に広汎性発達障害(PDD)の診断を受けましたが、小学生の頃は通常の学級で過ごしていました。

九九や集中に苦手さはありましたが、先生の支援や周囲の理解に助けられ、大学まで進学しています。

健診での指摘はより良いサポートを得るための出発点です。

よくある質問(FAQ)

まとめ|グレーゾーンでも安心して入学可能

筆者自身も広汎性発達障害の診断を受けていますが、子ども時代は支援を受けずに過ごしていました。

今振り返ると、早めに支援につながっていれば、もっと楽に学べたかもしれません。

だからこそ、「指摘=問題」ではなく「支援の入口」として前向きに受け止めてほしいと願っています。

- 就学時健診は診断ではなく支援の必要性を確認する場

- グレーゾーンでも安心して入学可能

- 指摘は「問題」ではなく「サポートの入口」

- 教育委員会、ことばの教室、医療機関を活用して安心して入学準備を進める

就学時健診での言葉に不安を抱く保護者も多いですが、それは子どもの成長を支える第一歩です。

サポート体制を整え、一人ひとりが笑顔で新しい学校生活を迎えられるよう願っています。

▼▼関連記事はこちら▼▼

👉🔗就学時健診で「ひっかかる」とは?入学・再検査・経過観察の流れを解説

👉🔗就学時健康診断の流れ・持ち物・服装・注意点【2025年版】