📘 この記事でわかること

- 登録が難しい場合の代替策(資格確認書の申請)

- 75歳以上でも使えるマイナ保険証の登録方法

- 認知症の方や代理人による申請手順

- 老人ホーム・施設での支援対応

1️⃣ マイナ保険証とは?後期高齢者にも必要?

2024年12月をもって紙の健康保険証は廃止され、全国民がマイナンバーカードを活用した「マイナ保険証」に切り替えています。

とはいえ、「75歳以上や認知症の親にはむずかしそう」と感じる方も多いでしょう。

実際には、後期高齢者医療制度加入者も対象であり、医療機関での受診にはマイナ保険証を提示するか、「資格確認書」を使う必要があります。

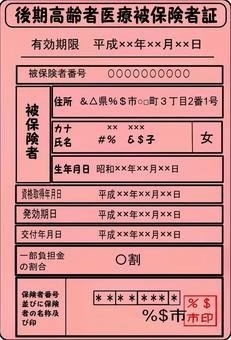

後期高齢者医療被保険者証との違い

従来の「後期高齢者医療被保険者証」は保険資格を証明する紙でしたが、

これがマイナ保険証に統合されました。

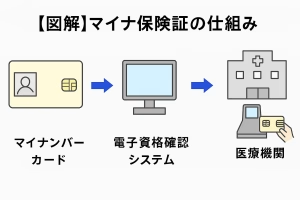

マイナンバーカードを医療機関の受付リーダーにかざすことで、自動的に保険資格を確認できます。

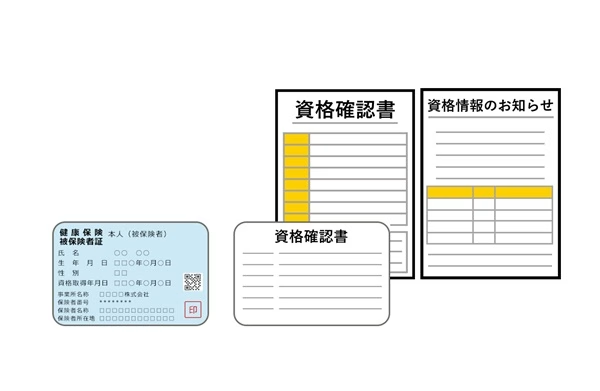

資格確認書

マイナ保険証をまだ登録していない方やカードを持っていない方は、自治体から「資格確認書」が交付されます。

医療機関での診療時に提示すれば、これまで通り保険診療が受けられます。

高齢受給者証(70~74歳)との関係

高齢受給者証は、70歳以上75歳未満で医療費の自己負担割合を示す書類。

マイナ保険証を登録しても廃止されず、引き続き提示が必要です。

2️⃣ 【75歳以上】後期高齢者のマイナ保険証登録方法

後期高齢者でもマイナンバーカードを持っていれば登録可能です。

家族や代理人が手続きすることも認められています。

- 登録の基本手順

- マイナンバーカードのICチップ情報を専用端末に読み込む

- 医療保険情報と紐づける(オンライン)

- 登録完了後、医療機関で自動資格確認が可能に

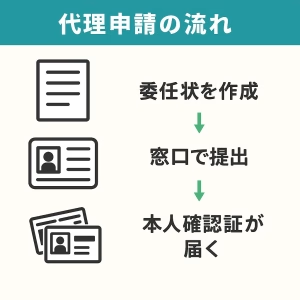

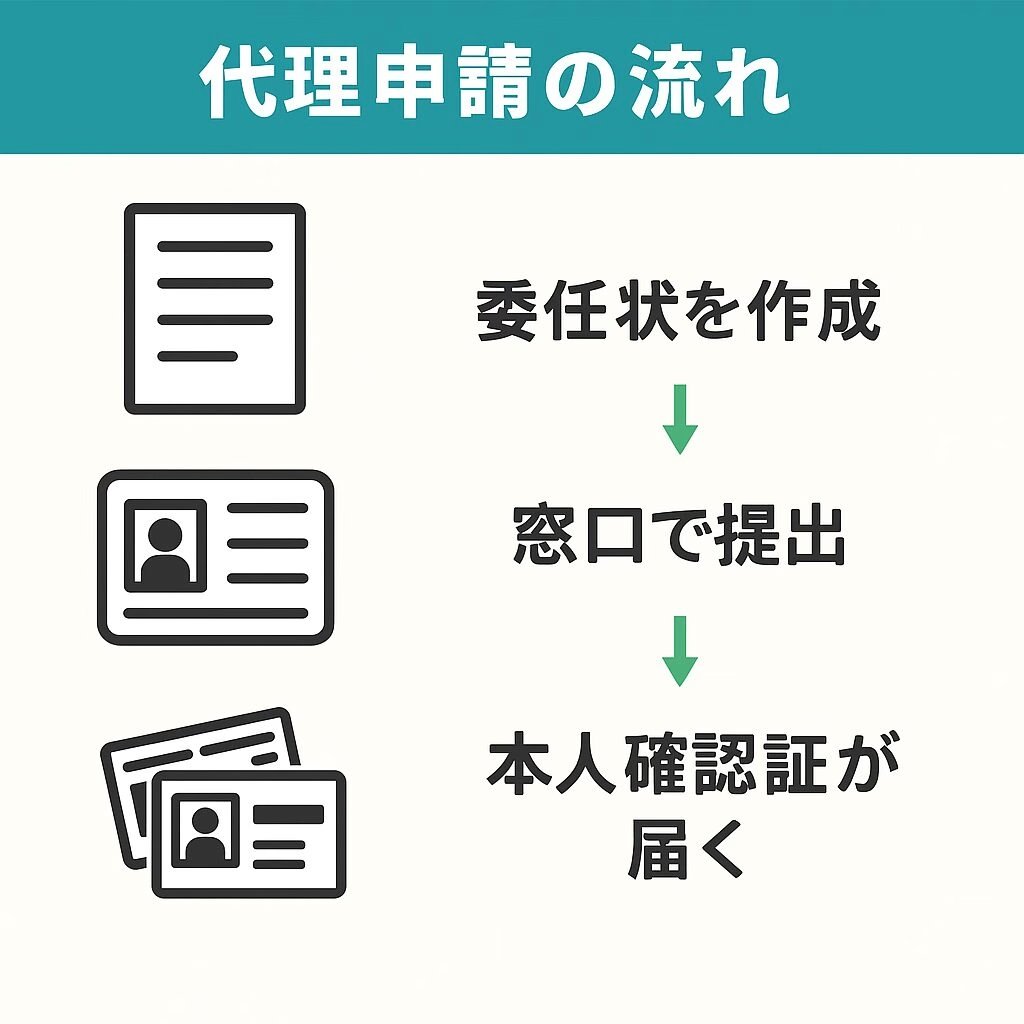

- 代理登録の流れ

家族や介護施設職員が代理で行う場合、本人同意または委任状が必要です。

自治体窓口・郵便局・一部コンビニでも代理手続きに対応しています。 - 暗証番号を覚えられない場合

暗証番号は不要な「顔認証モード」での運用も可能。

条件を満たせば、本人がカードを持つだけで利用できます。

📌 補足

- 後期高齢者でも“顔認証だけ”で使えるケースあり

- 暗証番号なしで登録できる?→一部条件下で可

3️⃣ 認知症や身体障がいのある方の登録支援

認知症の方は、意思確認や暗証番号の記憶が難しいことがあります。

その場合は法定代理人や成年後見人による手続きが必要です。

- 成年後見制度を利用する場合

登録時に「登記事項証明書(成年後見人証明)」や「代理権確認書類」を提出します。

後見人が本人に代わって申請・登録できます。 - 医療機関・ケアマネジャーのサポート範囲

介護支援専門員(ケアマネ)や医療ソーシャルワーカーが、書類作成や窓口案内を手伝うことも可能です。 - 暗証番号の代理保管のルール

家族や施設職員が代理保管する場合は、封筒などで安全に保管し、本人以外が安易に使用しないよう注意が必要です。

4️⃣ 老人ホーム・介護施設でのマイナ保険証登録支援

介護施設に入所している場合でも、登録は可能です。

現場スタッフや家族が協力し、本人確認さえできれば施設内で完結できます。

- 施設代理登録の条件

・本人同意書(署名可)+委任状を提出

・施設でマイナンバーカードを保管してよい環境であること - 職員の注意点

個人情報保護の観点から、暗証番号を聞き取ったり、カードをコピーしたりしてはいけません。自治体の登録サポート担当職員が訪問するケースもあります。

5️⃣ コンビニ・郵便局・自治体での登録支援窓口

自治体以外にも、コンビニや郵便局などで高齢者向け登録支援サービスが広がっています。

- 郵便局によるマイナンバーカード申請支援

郵便局では、自治体と連携した「マイナンバーカード申請支援サービス」を実施しています。

※この支援は「見守りサービス」とは異なり、マイナンバーカードの取得を目的とした制度です。 - コンビニ端末の利用

対応のある店舗では、サポートしながら操作可能。ただし暗証番号入力が必要なため、代理人同席が基本です。 - 自治体の特設窓口

東京都や横浜市では、高齢者・障がい者優先の「登録相談ブース」を設置しています。

6️⃣ よくあるトラブルとQ&A

7️⃣ 登録が難しい場合の代替策

マイナ保険証の登録がどうしても難しい場合でも、安心してください。「資格確認書」で代用が可能です。

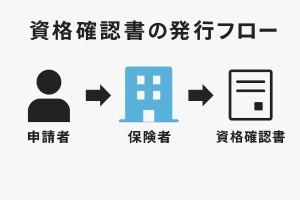

- 資格確認書の発行方法

市区町村の窓口または郵送で申請できます。発行手数料は原則無料です。 - 出張支援制度の活用

高齢者・障がい者向けに自治体職員が自宅や施設を訪問し、カード登録や写真撮影を手伝ってくれます。 - 家族ができるサポート手順

- 委任状を作成(自治体指定様式)

- 本人確認書類と一緒に窓口へ提出

- 資格確認書または登録証が届いたら、家族で保管管理

8️⃣ まとめ:75歳以上・認知症でも安心して登録できる時代へ

マイナ保険証は、年齢や健康状態を問わず誰もが登録できる仕組みです。

重要なのは「家族・自治体・介護施設」が連携し、本人の安心を最優先に手続きを進めること。

これからは、高齢や認知症があっても、かかりつけ医でスムーズに診療が受けられる時代です。

後期高齢者医療制度や高齢受給者証と合わせて、無理のないペースでマイナ保険証への切り替えを進めましょう。