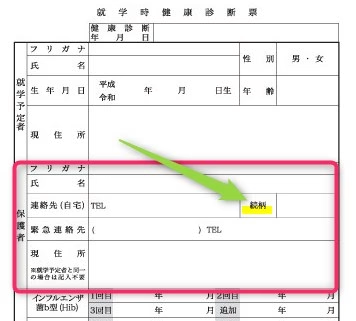

入学前の秋、各家庭に届く「就学時健診票」。その中でも特に迷いやすいのが「続柄」欄です。

「祖父母が監護している場合はどう書く?」「ひとり親家庭では?」「里親の場合は?」

迷いがちなケースをすべて網羅し、2025年最新版の正しい書き方と具体例をわかりやすく解説します。

この記事を読めば、迷わずスムーズに続柄欄を記入でき、受付で困ることもありません。

続柄欄って何を書く?意味と書き方の基本

「続柄(つづきがら)」とは、子どもから見た家族関係を表す項目です。

たとえば、「父」「母」「祖母」「里親」など、子ども視点で関係を記入します。

学校側が家庭の状況や緊急連絡時の判断に役立てるために必要となる情報です。

就学時健診票では「保護者名」ではなく、「子どもから見た呼称」を書くのが基本ルール。

また、住民票上の続柄とほぼ同じ基準で判断されます。

💡ポイント

- 「保護者」や「本人」ではなく、子どもから見た関係名を記載。

- 公式的な定義は住民票と同様に考えてOK。

- 目的は、学校側が連絡・支援体制を確立するため。

続柄欄はどう書く?基本ルールと注意点

基本ルール

- 「子どもから見た関係」で書くこと(例:「母」「父」「祖母」)

- 「保護者」「私」「父母」といった表現は使用しない

- フルネームは不要、関係名のみを記入

具体的には以下のようになります。

- 正➡母

- 正➡祖母

- 誤➡保護者

- 誤➡お母さん

書くときの注意点

- 「ママ」「パパ」などの略語・呼称は避ける。

- 「続柄」欄と「保護者署名」欄は混同しない。

- 消せるペン(フリクションなど)の使用はNG。正式書類のためボールペンで。

祖父母・ひとり親・里親の場合は?ケース別記入例

就学時健診票では、それぞれの家庭状況に合った書き方が求められます。ここでは、ケース別に整理します。

① 父母が同居の場合

- 記入例

- 「母」または「父」

健診票に署名した側を合わせて記載します。

両親が共に保護者の場合でもどちらか一方でOK。

- 「母」または「父」

② 祖父母が監護している場合

- 記入例

- 「祖母」または「祖父」

実際に日常の世話や通院付き添いをしている人を優先。

💡法的な保護者と異なっても、実際に監護している人を記入すれば問題ありません。

- 「祖母」または「祖父」

③ ひとり親家庭の場合

- 記入例

- 「母」または「父」

離婚・死別などの理由を書く必要はありません。

続柄欄はあくまで子どもから見た関係のみを記入します。

- 「母」または「父」

④ 里親・養育者の場合

- 記入例

- 「里親」または「養育者」

多くの自治体では「里親」で正式書類として通用します。

迷う場合は教育委員会や学校に確認を。

- 「里親」または「養育者」

⑤ その他(施設職員・後見人など)

- 記入例

- 「後見人」「施設職員」

子どもとの関係・立場を明示すればOK。

判断に迷ったら「保健課」「教育委員会」に相談を。

- 「後見人」「施設職員」

続柄欄でよくある間違いは?NG例とチェックリスト

就学時健診票で誤りやすいのが、「自分視点の書き方」や「略称の使用」です。

誤記入を防ぐため、以下のチェックを行いましょう。

NG例

- 「保護者」や「私」と書いてしまう

- 「ママ」「お母さん」など日常呼称を使う

- 続柄欄と署名欄を取り違える

- 修正液・フリクションを使用する

正しい書き方

✅ 正:子ども→母

❌ 誤:私/保護者/お母さん

母子手帳・住民票と続柄欄は一致させるべき?

「続柄」の書き方は、基本的に住民票の記載方法に準拠します。

ただし、実際の監護者が異なる場合は現実の養育状況を優先して構いません。

たとえば、「住民票上は母だが現在祖母が監護している」場合は、「祖母」と記入して問題なし。

母子手帳・健康診断票・住民票で表現が少しずれても支障はありません。

💡ポイント

- 書類間の完全一致は必須ではない。

- 重要なのは「学校が理解しやすい表現」であること。

- 不安があれば当日受付で修正可能。

続柄欄はどう書けば安心?まとめ

続柄欄の基本はシンプルです。「子ども視点」で家族関係を明記すること。

たとえば、「父」「母」「祖母」「里親」などの呼称を使えば問題ありません。

どうしても迷う場合は、空欄のままでも構いません。

当日、受付担当者に確認して修正可能です。

自治体によって記載形式に多少の違いがあるため、送付された案内書や教育委員会の指示も確認しておくと安心です。

▼▼参考記事はこちら▼▼