「小学校入学前の就学時健康診断、初めてで何を準備すればいいのか不安…」

就学時健診は、子どもの健康状態を確認するだけでなく、学校生活に向けた準備を整える大切なステップです。

「就学時健康診断」は「就学前検診」とも呼ばれます。自治体によって表現が異なりますが、いずれも小学校入学前に行われる健康チェックのことです。

この記事では、届いた通知書をもとに健診の流れや検査内容、持ち物・服装・下の子を連れて行く際の注意点などをわかりやすく解説。

さらに視力や歯科健診の評価基準・母子手帳の役割・靴袋の準備・髪型の注意点といった実践的な情報も追記しました。

この記事を読めば、不安を減らし安心して当日を迎えられます。

就学時健康診断とは

対象となる子どもと実施時期

翌年4月に小学校入学を予定している子どもが対象。

例年10月〜11月の秋に、各自治体や小学校で実施されます。

市区町村から「就学時健康診断通知書」が届き、指定日時に参加します。

健診の目的(健康状態の確認・発達支援の必要性の確認)

- 学校生活を送るうえで健康に問題がないか

- 発達や言語面に困りごとがないか

- 必要な支援を早期に把握する

👉🔗発達支援の詳細は文部科学省の特別支援教育ページをご覧ください

就学時健康診断の流れと内容

受付から終了までの流れ

- 受付で通知書と母子手帳を提出

- 健康診断票の確認

- 検査(視力・聴力・内科・歯科・発達・知能)

- 保護者への説明や相談

- 配布資料を受け取り終了

所要時間の目安

検査項目と詳細

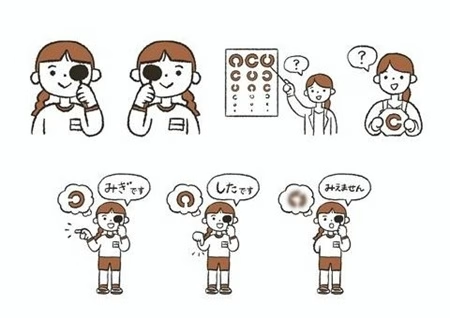

視力検査

- ランドルト環(Cの形)や記号を使って判定

- 視力評価基準

- A(1.0以上):問題なし

- B(0.7〜0.9):生活上は問題なし

- C(0.3〜0.6):眼科受診推奨

- D(0.3未満):要精査

- 早期の眼科受診で弱視治療のタイミングを逃さないことが重要です。

聴力検査

- ヘッドホンで小さな音を聞き分ける検査。耳鼻科受診につながる場合もあります。

内科健診

- 身長体重測定、胸部の聴診・腹部診察

- 背中や胸郭を確認し「側わん症(背骨の曲がり)」などもチェック

- 集団生活で支障が出ないかも含めて確認します。

歯科健診

- 虫歯・噛み合わせなどの確認

- 「CO(シーオー)」=初期虫歯のチェックも含まれます。まだ穴は開いていませんが、放置すれば進行する可能性があるため、フッ素塗布やブラッシング指導につながります。

発達チェック

- 運動(片足立ち、ジャンプなど)、簡単な会話や絵の指示理解

- 社会性や対人コミュニケーションも観察対象

知能検査(簡易)

- 本格的なIQテストではなく以下のような課題

- 「絵の記憶テスト」:絵を見せて答える

- 「間違い探し」:図や絵の違いを指摘

- 色や形を並べ替える課題

- 目的は支援の必要性を確認することで、合否を決めるものではありません。

詳しくはこちら👉就学時健診の知能検査とは?

詳しくはこちら👉就学時健診を欠席しても大丈夫?

就学時健康診断で「ひっかかる」とは?

「ひっかかる」の意味

健診で「要再検査」「要経過観察」と指摘されることを保護者の間で「ひっかかる」と呼びます。

即「病気や障害」ではなく、精密検査や経過観察を意味します。

視力・聴力での指摘

眼科や耳鼻科の受診を勧められることがあります。

特に弱視や難聴は早期対応が大切です。

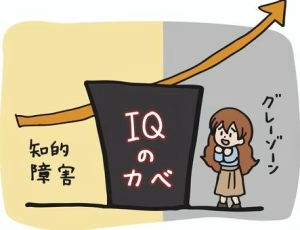

発達や知能での指摘

- 教育委員会の相談窓口に案内される

- ことばの教室・通級指導教室につながる

- 入学不可ではなく、支援体制を整える準備と考えて安心してください。

詳しくはこちら👉 就学時健診でひっかかるとどうなる?

就学時健康診断の持ち物

必須アイテム

- 健診通知書

- 母子手帳(予防接種歴や成育歴を確認するため必須)

- 健康診断票(事前記入)

- 筆記用具

あると便利なもの

- 上履き・スリッパ

- 靴袋(外靴を持参しなければならない学校もあり)

- 水筒

- 下の子用のおもちゃや絵本

- ハンカチ・ティッシュ

チェックリスト

- 通知書

- 母子手帳

- 健康診断票

- 筆記用具

- 上履き/スリッパ

- 靴袋(ビニール袋も可)

- 水筒・ハンカチ

就学時健康診断の服装

子どもの服装

- 脱ぎ着しやすいTシャツとパンツ

- 清潔感を意識し、飾りの多い服は避ける

- 髪型も重要:高めのポニーテールは身長測定に影響するため、低めまたは下ろすのがおすすめ

親の服装

- 普段より少しきちんとした落ち着いたカジュアル

- 過度なフォーマルは不要

- 地味めの色合いが安心感につながります

下の子を連れて行っても大丈夫?

同伴の可否と注意点

多くの家庭が下の子を連れていきますが、会場によってはベビーカー制限も。事前確認をしましょう。

ぐずり対策

- シールブックや小さな絵本

- 静かに遊べるおもちゃ

- タブレット(イヤフォン推奨)

預けられないとき

健診に行けない・欠席した場合の対応

欠席した場合

後日「再健診日程」の案内があります。

連絡方法

学校または教育委員会に電話で連絡して別日程を調整します。

転居時の健診

転居先の自治体で受診すればOK。重複受診は不要です。

私立・都立・国立小学校を受験する場合の就学時健診

「すでに私立・国立などへの進学が決まっている場合も、就学時健診は受ける必要があるの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。

入学予定校が決まっている場合

まず、予定校から「就学時健康診断の結果を提出してください」と案内されていないか確認しましょう。

予定校で独自に健診を行うことがあるため、その場合は自治体で受診しないケースもあります。

北区など一部の自治体では、受診しない場合は必ず「通知書」に記載の会場校に連絡し、「私立(国立・都立)小学校進学予定のため受診しない」旨を伝える必要があります。

進学先がまだ決まっていない場合

合格発表前などで公立進学の可能性が残っている場合は、念のため自治体の就学時健診を受けておきましょう。

その後、公立に進学しないことが決まった場合は、受診校に連絡してください。

もし入学予定校から結果の提出を求められる場合は、受診校に相談すれば健診調査票を受け取ることもできます。

👉 不明点は、必ず「通知書記載の教育委員会窓口」に確認するのが安心です。自治体によって対応が異なるため、早めに問い合わせましょう。

健診後の相談先

教育相談

健診結果で案内が来ることがありますが、希望制です。

ことばの教室

発音や言語に課題がある子どもを支援する場。在籍校に通いながら利用します。

通級指導教室との違い

- ことばの教室=言語支援に特化

- 通級指導教室=発達障害や学習支援も含む

発達面で指摘された場合の相談先

- 教育委員会教育相談窓口

- ことばの教室

- 児童相談所

- 医療機関(小児科や児童精神科)

※詳しくは文部科学省や各自治体教育委員会の公式情報を確認してください。

詳しくはこちら👉グレーゾーンでも入学できる?対応と相談先まとめ

よくある質問(FAQ)

まとめ

就学時健診は「健康確認+学校生活に向けた準備」の場です。

病気や障害を判定するためではなく、子どもが安心して通学できるように支援体制を整えるきっかけになります。

母子手帳や靴袋など実用的な準備も忘れずに。

髪型や服装のちょっとした配慮も、スムーズな健診につながります。

不安があれば教育委員会や学校へ早めに相談し、安心して小学校生活を迎えましょう。