はじめに|子どものマイナ保険証って何?

2025年秋、いよいよ紙の健康保険証が廃止され、全国で「マイナ保険証」へ完全移行します。

ただ正確には「2024年12月2日以降、原則として新規発行が停止され、マイナ保険証への移行が進行中」。完全廃止ではなく、経過措置として「資格確認書」も発行されます。

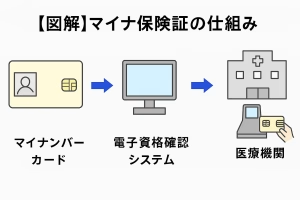

マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の機能をひもづけた新しい仕組み。

病院や薬局の受付でカードをかざすだけで、保険資格の確認ができるようになります。

「うちは新生児だけど関係ある?」

そう思う方も多いですが、赤ちゃんも「ひとりの保険加入者」。

つまり新生児もマイナ保険証の対象です。生まれたその日から、保護者による登録準備が必要になります。

出産後すぐに必要な手続き一覧(時系列)

赤ちゃんの誕生直後から3か月以内に行うべき主要な手続きは次のとおりです。

出生届の提出(市区町村役場)

- いつ:出生から14日以内

- どこで:出生地、住所地、本籍地のいずれかの市区町村役場

- 持ち物:出生証明書(産院発行)、印鑑、届出人の本人確認書類

出生届を提出しなければ住民票が作成されず、以降の保険・マイナカード申請ができません。最初のステップとして確実に済ませましょう。

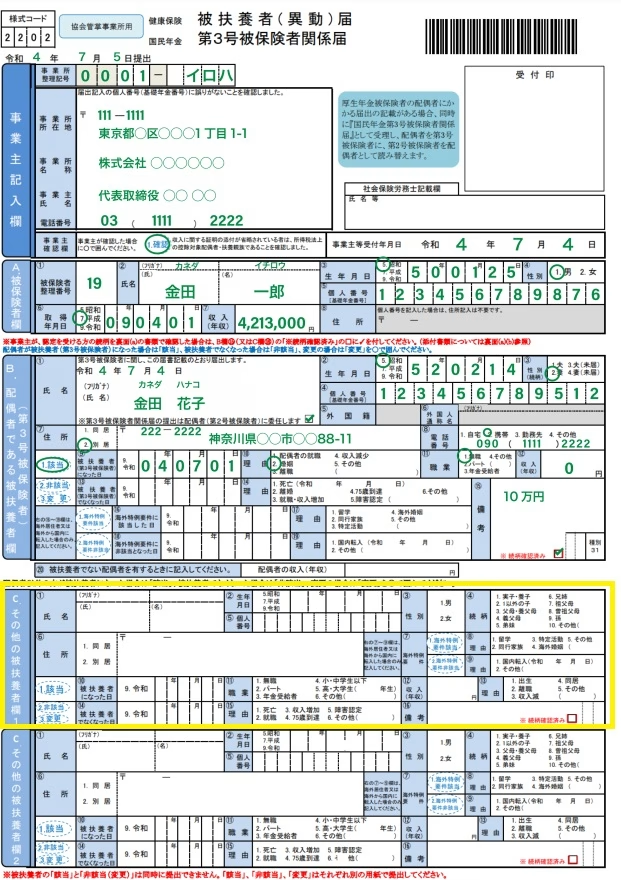

健康保険証の申請(勤務先または国保)

- いつ:出生届提出後すぐ

- どこで:勤務先の健康保険組合または市区町村の国民健康保険窓口

- 持ち物:出生届受理証、母子健康手帳、世帯主の保険証、印鑑

勤務先加入者は「健康保険被扶養者(異動)届」を提出。国保加入者は市区町村で手続きします。

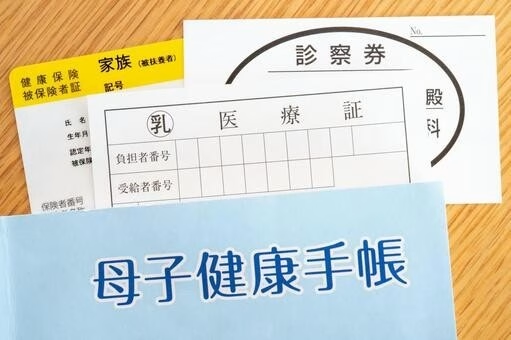

医療証(乳幼児医療証など)の申請

- いつ:健康保険証の申請後

- どこで:市区町村の子育て支援課など

- 持ち物:子どもの保険証(写し可)、マイナンバーカードまたは個人番号通知書または交付通知書、印鑑

医療証は、自己負担分を助成してもらうための必須書類です。自治体によって名称が異なることもあります。

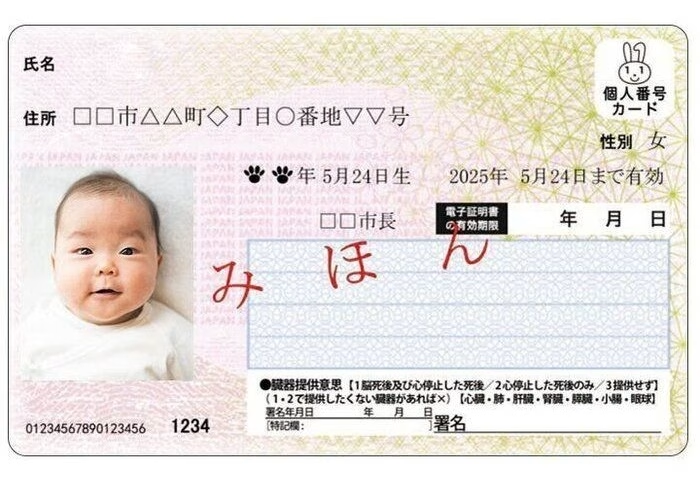

マイナンバーカードの申請

- いつ:住民票登録完了後(出生届提出の数日後)

- 2024年12月以降、一部自治体では出生届と同時にマイナンバーカード申請が可能になっています。

- どこで:郵送申請、オンライン申請、または市区町村窓口

- 持ち物:個人番号通知書または交付通知書が使用されます。保護者の本人確認書類。

子どものマイナ保険証を作る手順

マイナ保険証を利用できるようにするには3ステップがあります。

マイナンバーカードを作成

新生児でもマイナンバーカードを申請できます。

1歳未満の乳児は顔写真不要で申請可能になりました。

20歳までは5年更新です。

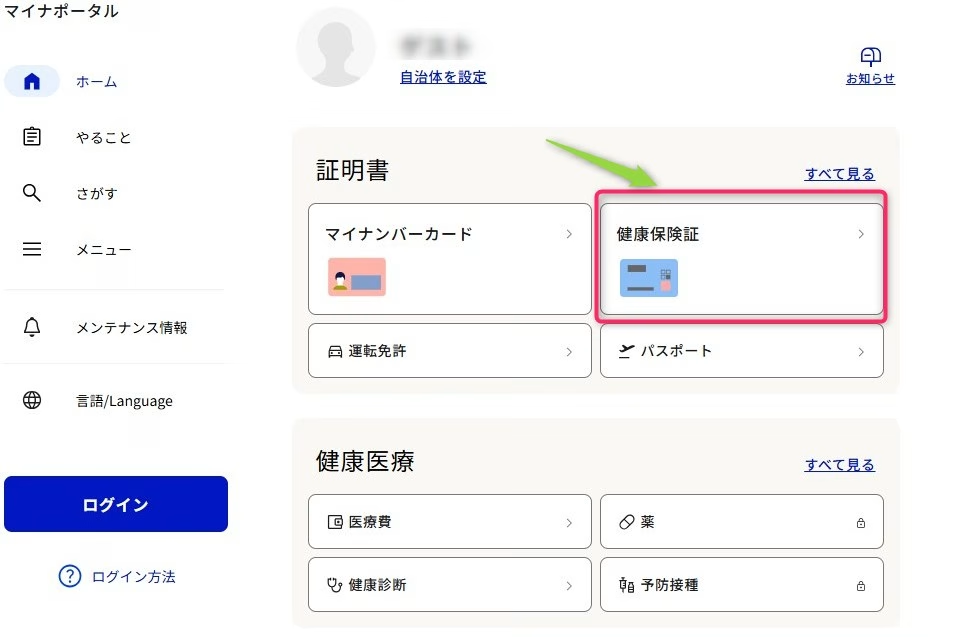

健康保険証の登録(マイナポータル)

カードが交付されたら、保護者が「マイナポータル」から保険証としての利用登録を行います。

- マイナポータルにアクセス

- 保護者名義でログイン

- 子どものカードを読み取り、「健康保険証利用申込」を実行

代理で申請できるため安心です。

利用登録後に使えるようになるタイミング

新生児は「特急発行制度」の対象で、原則1週間以内に交付されます。登録完了後は、病院のカードリーダーにかざして「お子さんのマイナ保険証」として利用できます。

いつから使える?病院での利用タイミング

出生直後はまだ健康保険証やマイナカードが手元にないことが多いです。

この期間に受診する場合は次のように対応します。

- 保険証交付前 → 「仮証明書」や母親の医療証を提示

- 登録完了後 → マイナ保険証を使用可能

- 医療証も引き続き提示が必要(助成のため)

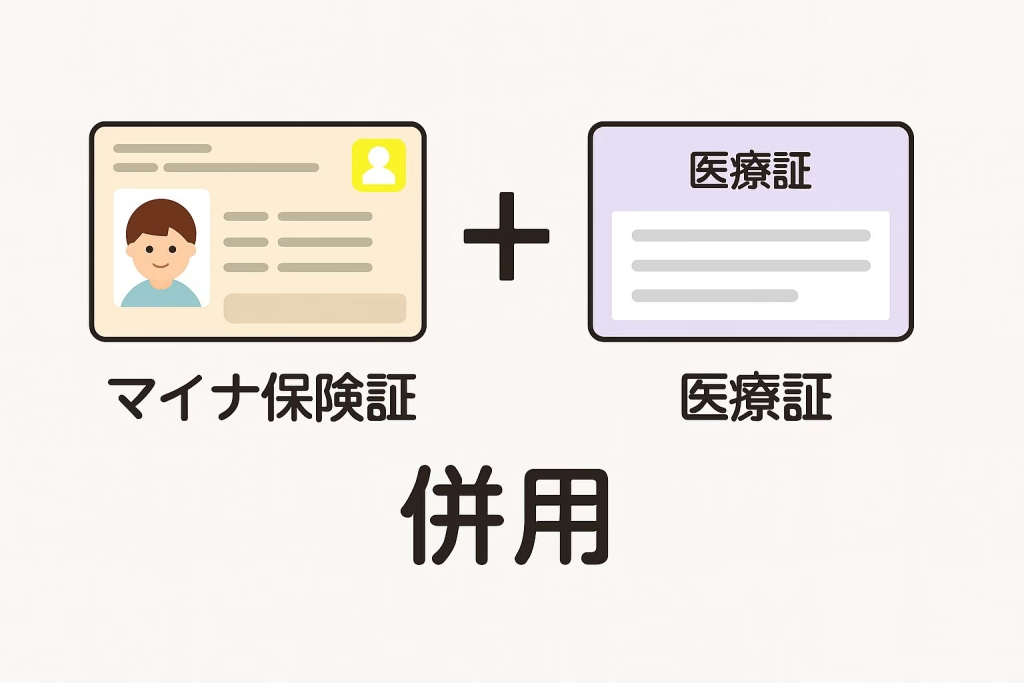

医療証(乳幼児医療費助成証)との違い

マイナ保険証と医療証は混同されやすいですが、役割がまったく異なります。

- マイナ保険証➡健康保険の資格確認

- 医療証➡医療費助成を受けるための自治体発行証

どちらも必要・セットで提示

電子化後も、医療証の提示は引き続き求められます。

申請時の注意点・よくあるミス

- 保険証登録の代理申請忘れ

- 保護者がマイナポータルで操作

- 世帯主・扶養関係の確認漏れ

- 勤務先経由の手続きでは書類不備に注意

これらを事前にチェックすることで、申請の遅延や差戻しを防げます。

マイナ保険証を持つメリット

- 病院・薬局での受付がスムーズ

- 医療証との併用で受診が一瞬で完了

- 紛失リスクが少なく、オンライン確認で再発行が容易

- 予防接種や健診でも本人確認が迅速

紙の保険証よりも手続きが効率的で、パパママの負担が軽減されます。

よくある質問(FAQ)

まとめ|出産後は3つの手続きで安心

出産後の主要手続きは次の3つです。

- 出生届の提出

- 健康保険証の申請

- マイナカード登録と保険証利用申込

この3ステップをスムーズに行えば、赤ちゃんの通院や健診も安心。

2025年のマイナ保険証義務化に向け、早めの登録がおすすめです。

パパママが安心して育児をスタートできるよう、今から準備を始めましょう。

▼▼関連記事はこちら▼▼