マイナンバーカードの普及に伴い、健康保険証のオンライン化「マイナ保険証」が定着しつつあります。

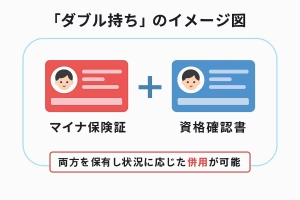

しかし2025年になっても、すべての医療機関が完全対応しているわけではなく、自治体によって「資格確認書」との併用、いわゆる「ダブル持ち」を推奨するケースが増えています。

この記事では、その違い・使い分け・メリット・申請方法まで詳しく解説します。

そもそも「マイナ保険証」と「資格確認書」は何が違うの?

マイナ保険証=マイナンバーカードに保険資格をひもづけたもの

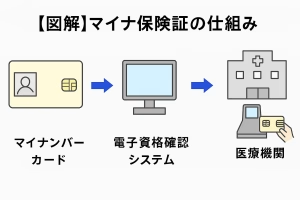

マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険の資格情報を紐づけ、医療機関での受診時にカード1枚で資格確認と本人確認を行えるしくみです。

オンライン資格確認システムを通じて、最新の保険情報を自動的に照合できます。

2025年時点では、多くの病院や薬局で利用できますが、カードリーダーが設置されていない施設も依然存在します。

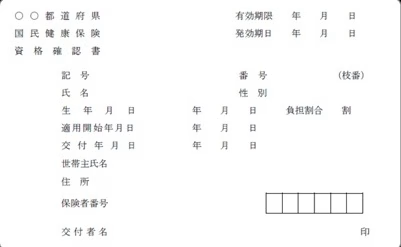

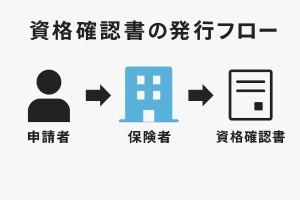

資格確認書=カード未登録者への“代替証”

一方の資格確認書は、従来の健康保険証の代替として発行される紙またはカード型の証明書です。

マイナンバーカードを保険証として登録していない人や、マイナカードを持っていない人が使用します。利用期間は自治体により異なり、原則1年間有効です。

両方とも医療機関で使えるが、目的と有効期限が異なる

どちらも医療機関で資格確認ができますが、マイナ保険証はデジタルデータの最新状態を自動反映し、資格確認書は発行時点の情報をもとに確認されます。

発行の目的・更新頻度・運用ルールが異なるため、両方の違いを理解したうえで併用することが重要です。

| 項目 | マイナ保険証 | 資格確認書 |

|---|---|---|

| 形態 | ICカード(マイナンバーと一体) | 紙またはカード型 |

| 有効期限 | 登録中は常時有効 | 原則1年 |

| 更新方法 | 自動反映 | 自治体発行 |

| 利用場所 | 全国対応(ただし一部未対応あり) | 医療機関全般 |

| 暗証番号 | 必要 | 不要 |

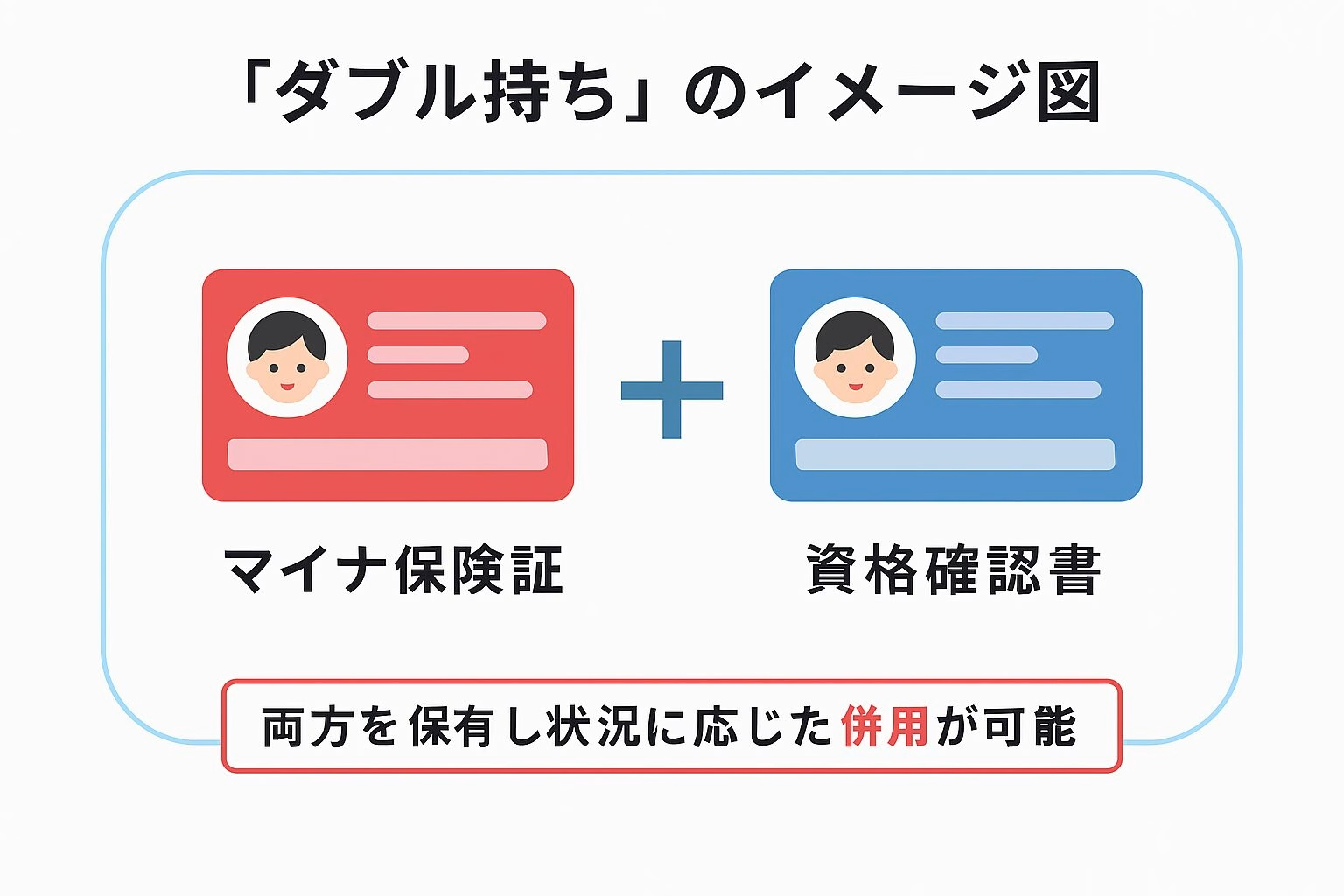

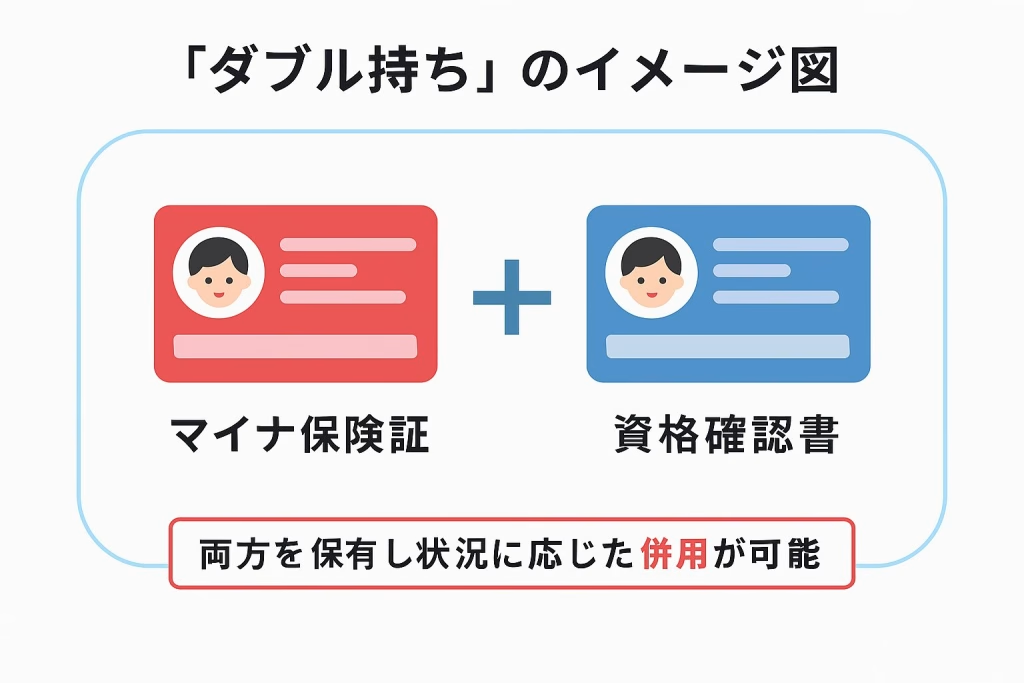

「ダブル持ち」とは?マイナ保険証と資格確認書を併用するケース

ダブル持ちは“登録済みでも資格確認書を手元に残す”状態

マイナ保険証に登録したあとも、資格確認書を返却せず持ち続ける状態を「ダブル持ち」といいます。二重発行ではなく、あくまで「予備的に併用」する考え方です。

主に高齢者・介護施設・障がい者支援施設などで見られる

ダブル持ちは、主に以下のような環境で実際に運用されています。

- 老人ホームや介護施設の入居者

- 障がい者支援施設の利用者

- 認知症の方や代理人が受診手続きを行う世帯

医療機関のシステムトラブルやカード未対応対策として有効

オンライン資格確認が一時的に使えない場合や、カードリーダー未設置の医療機関に行くときでも、資格確認書を提示すれば診療を受けられます。

特に訪問診療や介護現場では、この「予備的な準備」がトラブル防止につながります。

【実例】こんな人は「ダブル持ち」が安心です

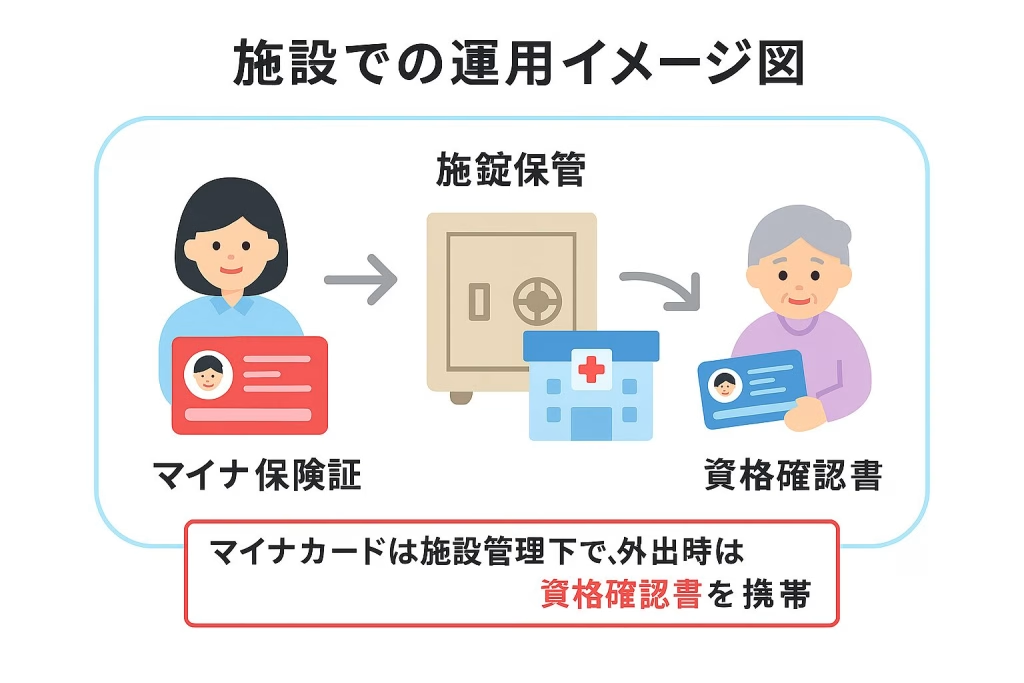

老人ホーム・介護施設でカードを預けている人

施設ではマイナンバーカードを金庫などで保管している場合があります。そのため外出受診の際にカードをすぐ取り出せないことも。資格確認書を携帯していれば、急な外来や転院時にも円滑に対応できます。

認知症・高齢者で暗証番号管理が難しい人

マイナ保険証を利用するには暗証番号が必要ですが、高齢者や認知症の方には入力が難しいこともあります。資格確認書を併用しておけば、暗証番号の入力トラブル時でも診療を受けられます。

一部の医療機関がオンライン資格確認未対応の地域

地方や小規模クリニックでは、システム対応が遅れている例も少なくありません。

資格確認書を持っていれば、マイナ保険証が使えない場合の備えになります。

自治体によって資格確認書が自動更新されるケース

高齢者向けに、自治体が自動更新で資格確認書を再発行する運用を行っているところもあります。特に要介護者では“ダブル持ちが標準運用”となる地域も増えています。

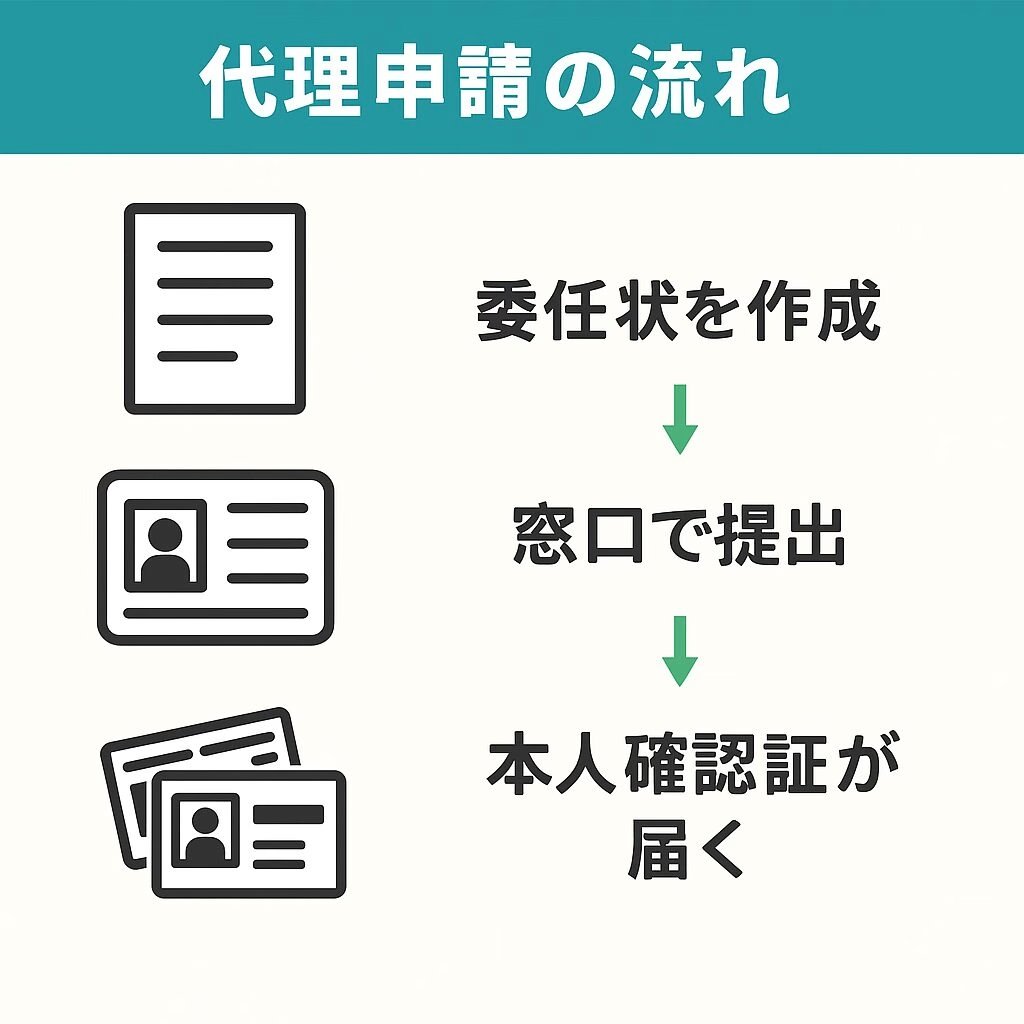

ダブル持ちのやり方・申請方法(自治体窓口でOK)

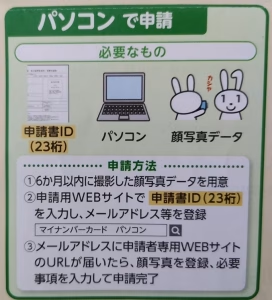

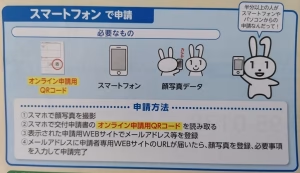

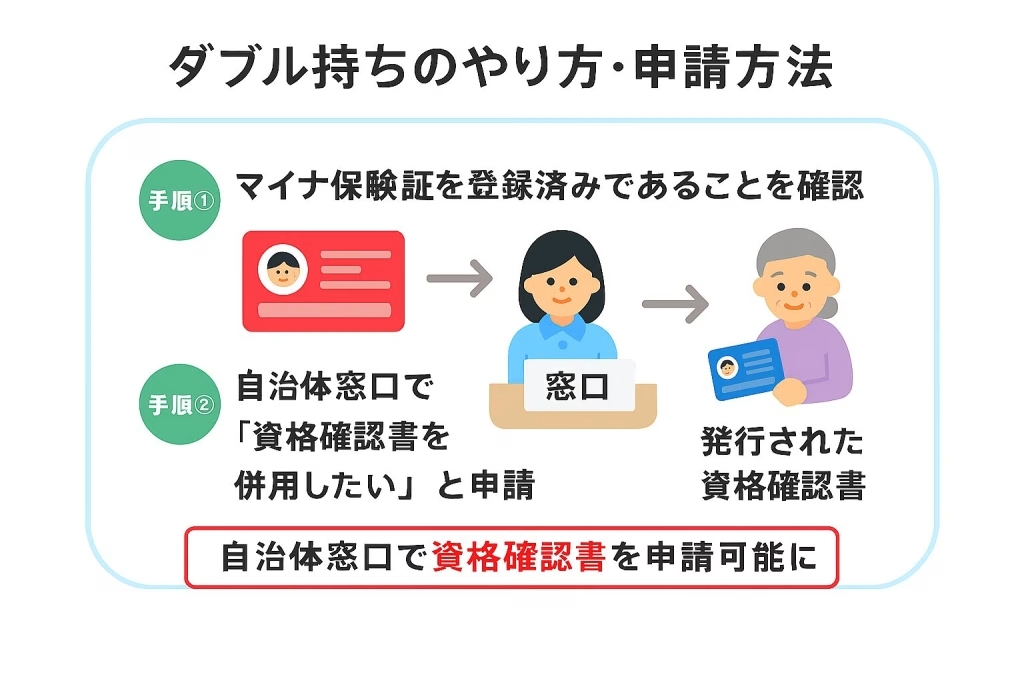

手順①:マイナ保険証を登録済みであることを確認

まず、マイナンバーカードが健康保険制度に登録済みかを確認します。マイナポータルの「健康保険証の情報」ページで簡単にチェック可能です。

手順②:自治体窓口で「資格確認書を併用したい」と申請

登録が完了している場合でも、「予備として発行したい」と窓口で伝えると申請できます。

各自治体で申請書が異なりますが、身分証と健康保険証情報が必要です。

手順③:発行された資格確認書を医療機関で提示可能に

発行には数日かかる場合もあるため、手続きは早めに行いましょう。

発行後は紙またはカード型の資格確認書が届き、マイナ保険証を使えない場合に提示できます。

◆注意点

- 自治体によっては「マイナ保険証登録=資格確認書停止」となる場合もある

- 代理人申請には委任状と本人確認書類が必要

ダブル持ちのメリット・デメリット

メリット

- 医療機関でのトラブルを回避できる(特に高齢者・施設入所者)

- マイナカード紛失や暗証番号入力ミス時も受診が可能

- 訪問医療や介護現場での本人確認がスムーズ

デメリット

- 資格情報が更新されず古いまま使ってしまう恐れ

- 医療現場で「どちらを出すか」混乱が起きることも

- 自治体によっては資格確認書の発行制限がある

よくある質問(FAQ)

まとめ:マイナ保険証と資格確認書は「ダブルで安心」の時代へ

マイナ保険証の普及が進む一方で、高齢者や施設利用者など全員がデジタル化に即時対応できるわけではありません。

無理に一本化せず、マイナ保険証と資格確認書を“ダブル持ち”することが、2025年の安心な医療受診の形といえるでしょう。

家族・自治体・介護施設が連携して本人確認をサポートし、トラブルのない受診体制を整えることが大切です。

出典・参考

・厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用

・デジタル庁:オンライン資格確認の概要

・各自治体公式サイト(資格確認書発行要領)

▼▼関連記事はこちら▼▼

👉🔗後期高齢者・認知症の方も安心!マイナ保険証の登録・代理手続きガイド