この記事では資格確認書の申請方法や発行までの日数、有効期限などを詳しく解説します。

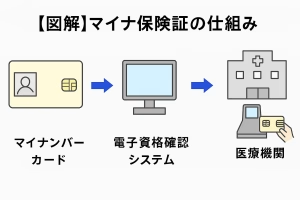

2025年現在、マイナ保険証の普及が進む中でも「資格確認書」を利用する人は少なくありません。

特にマイナンバーカードをまだ登録していない人や、退職・転職などで一時的に保険証が手元にない期間には欠かせない書類です。

ここでは、申請方法から発行日数、有効期限、退職・再発行時の対応までを最新情報でわかりやすく解説します。

資格確認書とは?

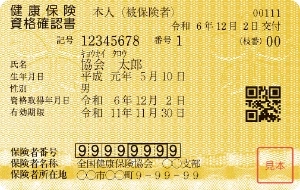

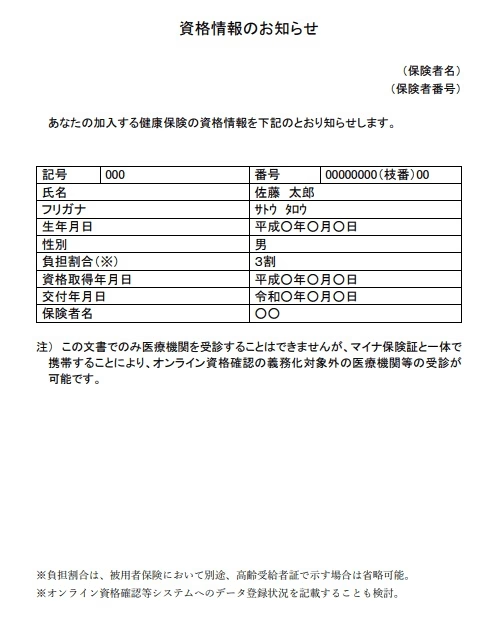

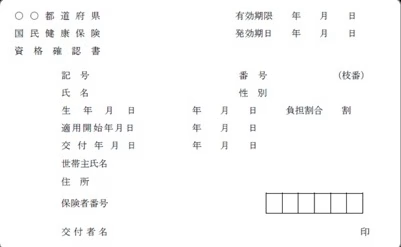

資格確認書とは、健康保険証の代わりに医療機関で保険診療を受けるための「資格証明書」です。

マイナ保険証が使えない場合や、保険証をまだ受け取っていない期間に発行されます。

💡基礎情報

- 健康保険の「加入を証明する書類」

- 医療機関や薬局での窓口負担を通常どおりにするために必要

- マイナ保険証をまだ登録していない人向け

- 紙形式で発行(A4サイズまたはハガキサイズ)

有効期限について

資格確認書の有効期限は、原則「発行日から1年以内」。

ただし、転職や保険切り替えなどで資格が変わる場合は更新が必要です。

保険者によっては半年未満で再申請を求めるケースもあるため、発行日を必ず確認しておきましょう。

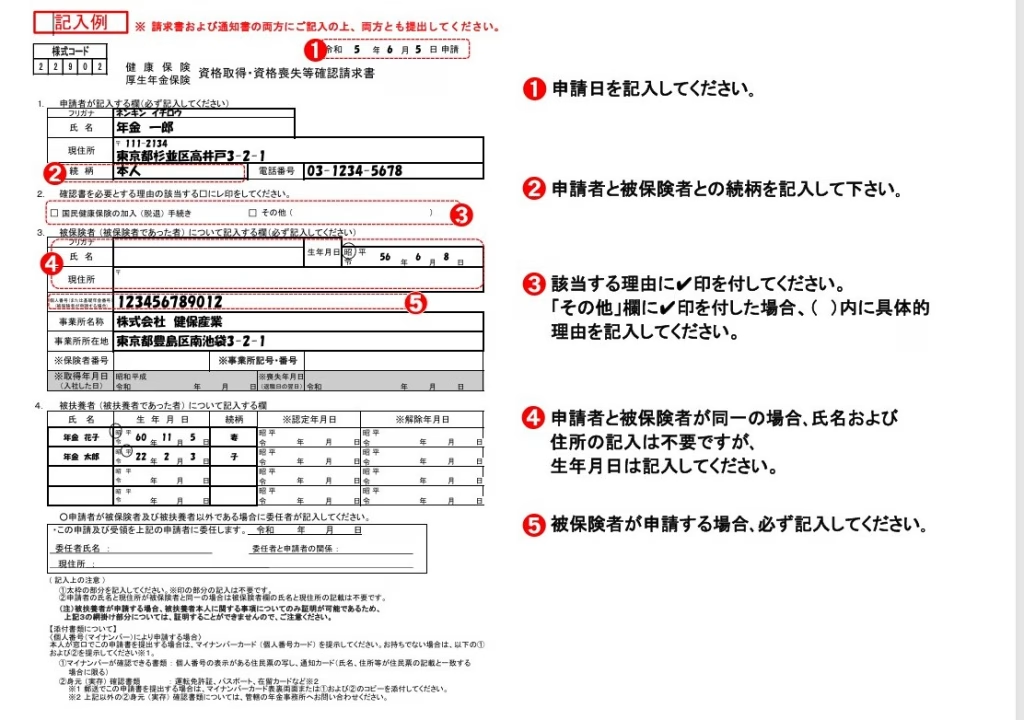

資格確認書の申請方法(保険別に解説)

資格確認書は、加入している保険によって申請先や発行スピードが異なります。

ここでは代表的な3つのケースを紹介します。

🩺 協会けんぽ(会社員など)

- 申請先:各都道府県の協会けんぽ支部

- 申請方法:郵送または企業経由

- 発行までの日数:3〜7日(郵送)

- 受け取り方法:職場または自宅へ郵送

🏢 健康保険組合(大企業・団体など)

- 申請先:所属する健康保険組合

- 申請方法:会社を通じて依頼

- 発行までの日数:3〜10日(企業経由)

- 特徴:会社の人事担当を通すため、個人での直接申請は不可

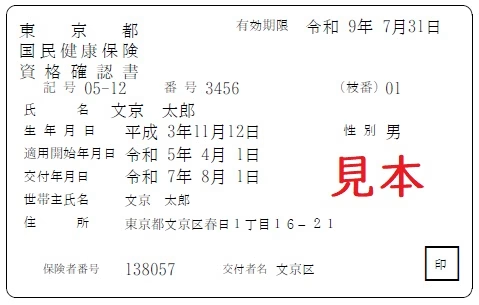

🏛 国民健康保険(市区町村)

- 申請先:住所地の市区町村役場

- 申請方法:窓口で本人申請(マイナンバーカード・印鑑)

- 発行までの日数:即日〜数日(混雑状況により異なる)

- 特徴:その場で発行されることも多い

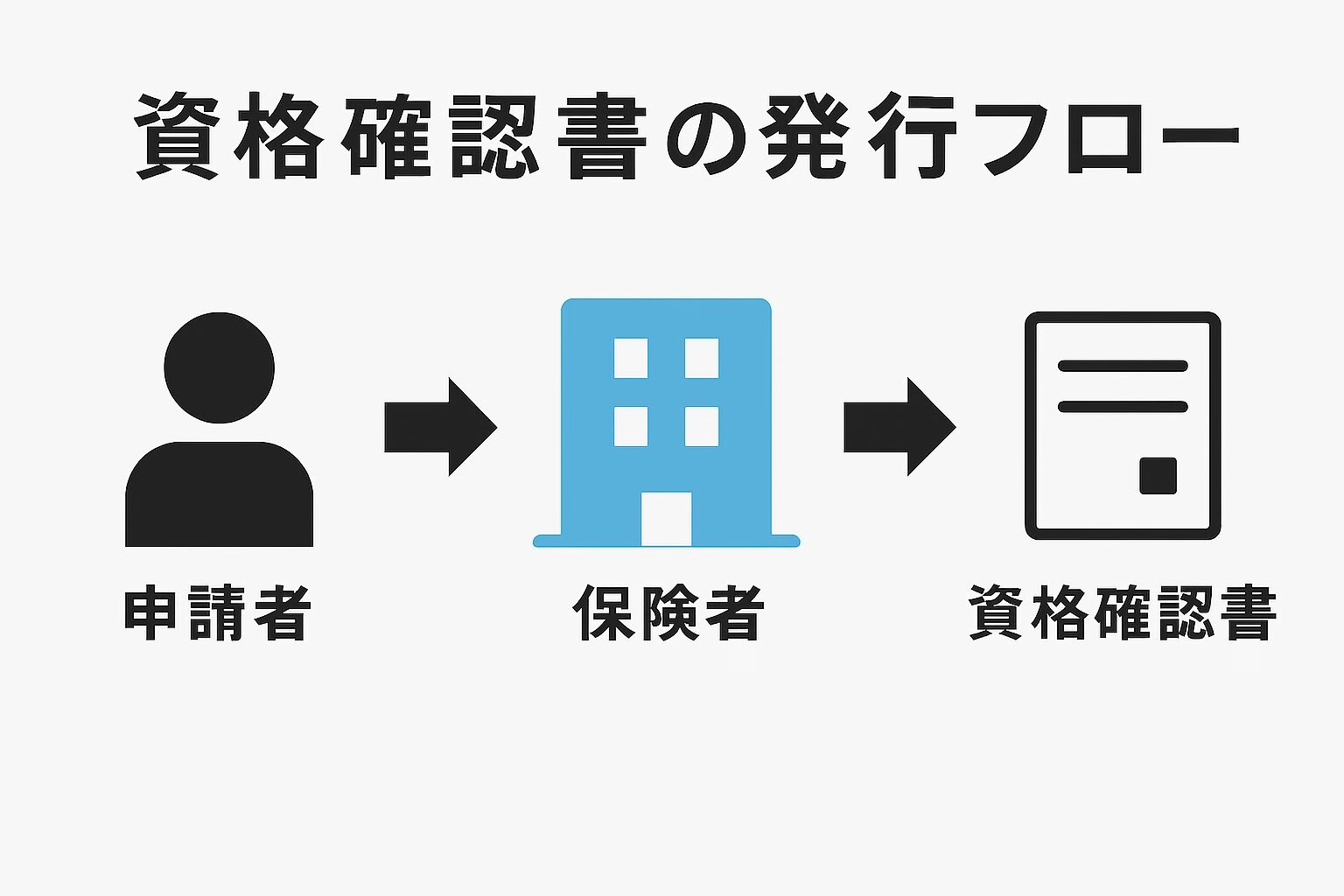

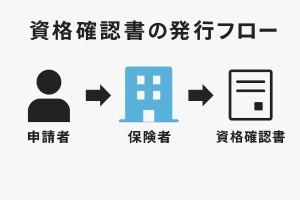

発行までの流れと所要時間

資格確認書を手にするまでの一般的な流れは次の通りです。

STEPフロー

- 保険者(協会けんぽ・組合・自治体)に申請

- 書類内容の確認・発行手続き

- 郵送または窓口で受け取り

- 医療機関での提示・利用開始

おおよその日数

- 郵送発行:3〜7日

- 企業経由:3〜10日

- 役所窓口:即日〜3日以内

- 応急診療時:医療機関で仮確認可能(手続き中でも受診可)

医療機関で使うときの注意点

資格確認書を医療機関で提示するときは、以下の3点を押さえておきましょう。

- 有効期限の確認

保険者によって有効期限は異なり、「発行日から6か月」または「1年以内」と定められます。期限が切れたまま使用すると、窓口で10割負担となる場合があります。 - 期限切れでも後から保険適用される場合あり

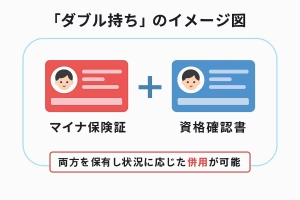

仮に期限切れの資格確認書で支払っても、後日有効な書類を提出すれば差額が返金されるケースがあります。領収書を必ず保管しておきましょう。 - マイナ保険証との併用は不可

どちらか一方のみを提示します。マイナ保険証に切り替えた場合は、資格確認書は返却が必要です。

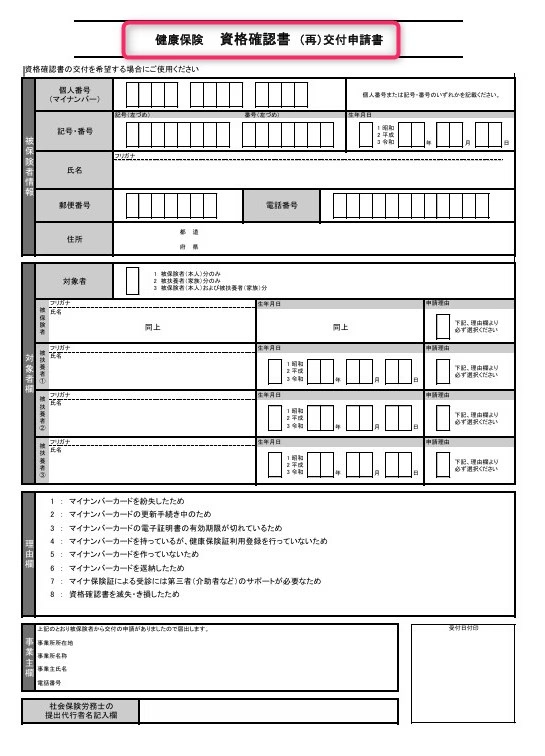

紛失・再発行・返却の手続き

紛失した場合

- まずは加入している保険者(自治体・健康保険組合など)へ速やかに連絡します。

- 再発行には身分証明書と印鑑が必要です。

- 郵送再発行には3〜7日ほどかかるのが一般的です。

再発行の流れ

- 「再申請書」の記入

- 保険者への提出(郵送または窓口)

- 内容確認後、新しい資格確認書を発行

保険番号や加入資格が変わらない限り、同じ資格として継続扱いになります。

返却が必要なとき

マイナ保険証の登録が完了した場合、資格確認書は不要になります。

廃棄ではなく「保険者へ返却」するのが原則です。

特に協会けんぽは返却義務が明確に定められているため、放置せず郵送返却しましょう。

🧾 退職・転職時の資格確認書の扱い【任意継続も解説】

退職すると、これまで加入していた健康保険の資格が退職日の翌日に自動喪失します。

この時点で発行されていた資格確認書も同時に「無効」となります。

ただし、次の保険加入までの“空白期間”に備える方法はいくつかあります。

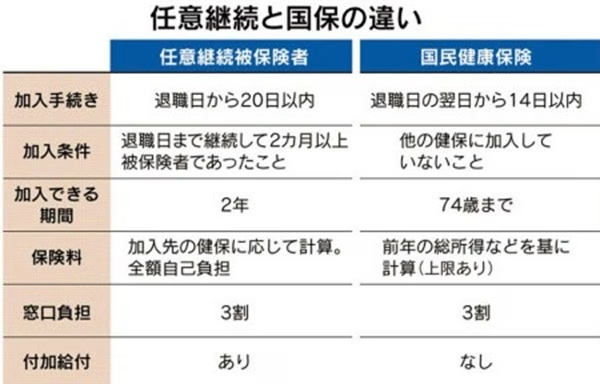

ここでは、任意継続・国民健康保険・新勤務先加入の3パターンをわかりやすく整理します。

🩺 任意継続被保険者制度を利用する場合

退職後も同じ健康保険に最長2年間継続加入できる制度です。

在職中と同じ保険者(協会けんぽや健康保険組合)に申請すれば、資格確認書も再発行してもらえます。

任意継続の主なポイント

- 申請期限:退職日の翌日から20日以内

- 申請先:退職前に加入していた健康保険(協会けんぽ・健保組合など)

- 保険料:全額自己負担(会社負担分も含む)

- 資格確認書:希望すれば発行可能(郵送または窓口)

任意継続中も保険証や資格確認書は有効で、医療機関での受診が通常どおり可能です。

ただし、保険料が国民健康保険より高くなる場合もあるため、比較して選びましょう。

🏛 国民健康保険に切り替える場合

退職後に任意継続を利用しない場合は、住所地の市区町村で国民健康保険への加入手続きを行います。

このとき、希望すれば資格確認書を即日発行してもらえる自治体もあります。

必要書類

- マイナンバーカードまたは運転免許証

- 退職日を確認できる書類(離職票・退職証明書など)

発行までの目安

- 窓口申請:即日〜3日以内

- 郵送申請:3〜7日程度

医療機関で保険診療を受ける際は、資格確認書を提示すれば通常どおりの自己負担割合(3割など)が適用されます。

💼 新しい勤務先で健康保険に加入する場合

転職先が決まっている場合は、新しい会社が健康保険証を手配します。

ただし、発行までに1〜2週間かかることが多く、その間に受診する際は一時的に資格確認書を利用できます。

チェックポイント

- 退職日翌日から旧保険資格は失効

- 新保険証が届くまでの間は「資格証のない期間」が発生

- この期間に受診すると、一時10割負担 → 後日、保険証提出で差額返金

受診予定がある場合は、退職前に新勤務先の保険加入スケジュールを確認しておくのが安心です。

🧭 まとめ:退職後の資格確認書は「つなぎ役」

| 状況 | 手続き先 | 資格確認書の発行可否 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 任意継続 | 協会けんぽ・健保組合 | 〇 | 最長2年継続、会社員時代と同条件 |

| 国民健康保険 | 市区町村役場 | 〇 | 即日発行が多く、短期利用にも最適 |

| 新勤務先加入 | 会社経由 | △ | 発行まで空白期間あり、事前確認を |

退職・転職時は、どの保険に加入するかによって資格確認書の扱いが変わります。

「任意継続」「国民健康保険」「新勤務先加入」の3ルートを理解し、空白期間を作らないことが大切です。

よくある質問(FAQ)

まとめ:今は“資格確認書”、将来は“マイナ保険証”

資格確認書は、マイナ保険証への移行が完了していない人にとって大切な「過渡期のセーフティネット」です。

紛失・再発行・退職などのケースでも慌てず対応できるよう、手続きの流れを押さえておきましょう。

今後はマイナ保険証の利用がスタンダードになりますが、資格確認書を理解しておくことで、どんな場面でも安心して医療を受けられる体制を整えられます。

▼▼関連記事はこちら▼▼